| 俫俵俙亅俋俆侽侽倣倠嘦丏丂俁俁戜栚丂廋棟婰榐 |

| 暯惉侾俋擭侾侽寧俀俆擔摓拝丂丂丂丂侾俀寧侾俉擔姰惉丂 |

| 拲堄丂偙偺俙俵俹偼傾乕僗儔僀儞偑晜偄偰偄傑偡丅 丂丂丂丂俙俵俹偺僔儍乕僔偵俽俹偺慄乮傾乕僗懁乯傗僾儕AMP偺傾乕僗傕傕愙懕偟偰偼偄偗傑偣傫丅 丂丂丂丂俼俴亅俽俹偺傾乕僗慄傕愙懕乮嫟捠乯偟偰傕偄偗傑偣傫丄亄亅偺擰傝偺偁傞偺傕巊梡弌棃傑偣傫丅 丂丂丂丂枖丄俢俠乮directconnection乯擖椡偑壜擻偱偡偑丄愨懳偵巊梡偟側偄偙偲亖偙偙嶲徠 |

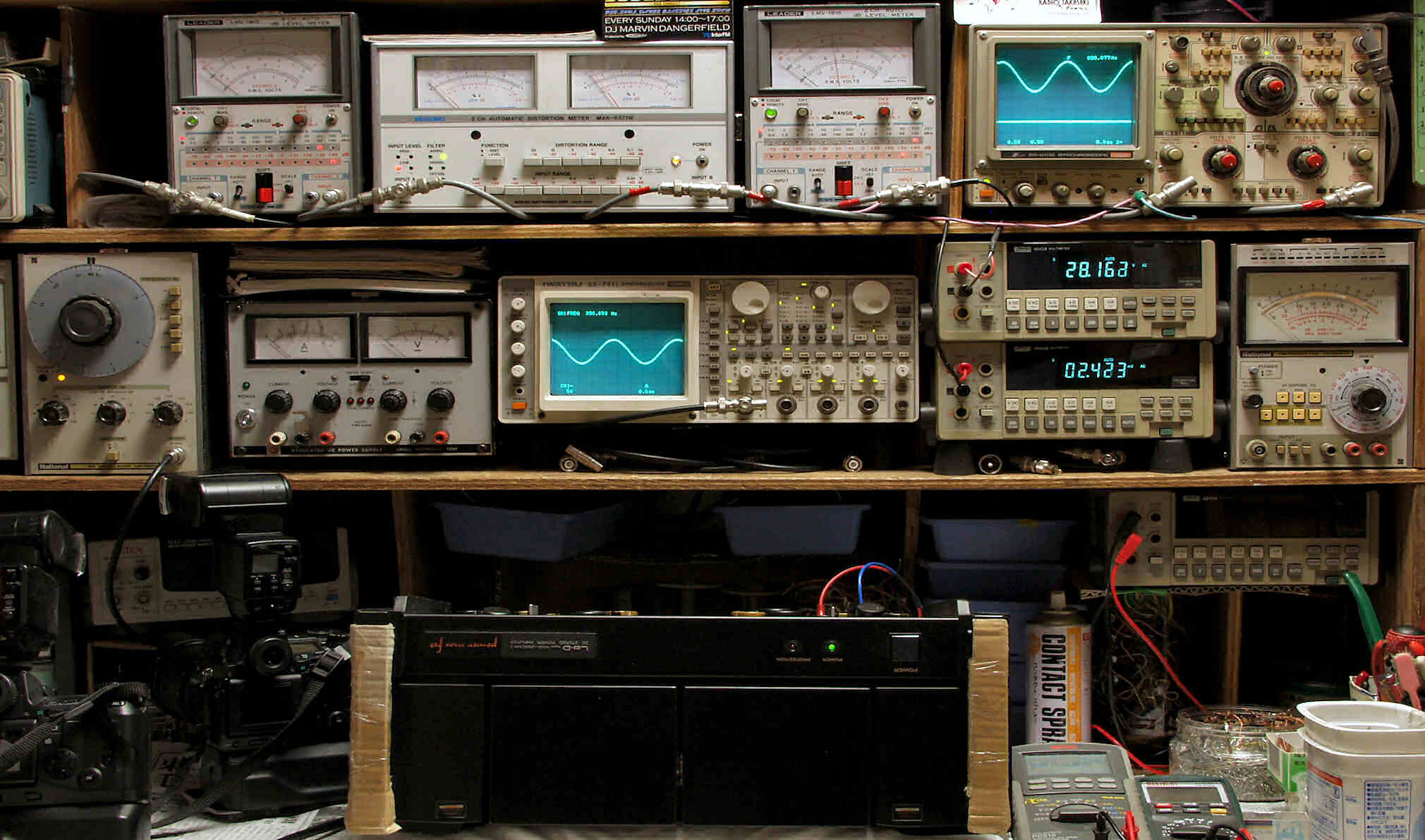

俙丏丂廋棟慜偺忬嫷

俥丏丂廋棟旓丂丂俋俉丆侽侽侽墌 俽丏丂俫俬俿俙俠俫俬 俴倧亅俢丂俫俵俙亅俋俆侽侽倣倠嘦丂偺巇條乮儅僯傾儖傛傝乯 |

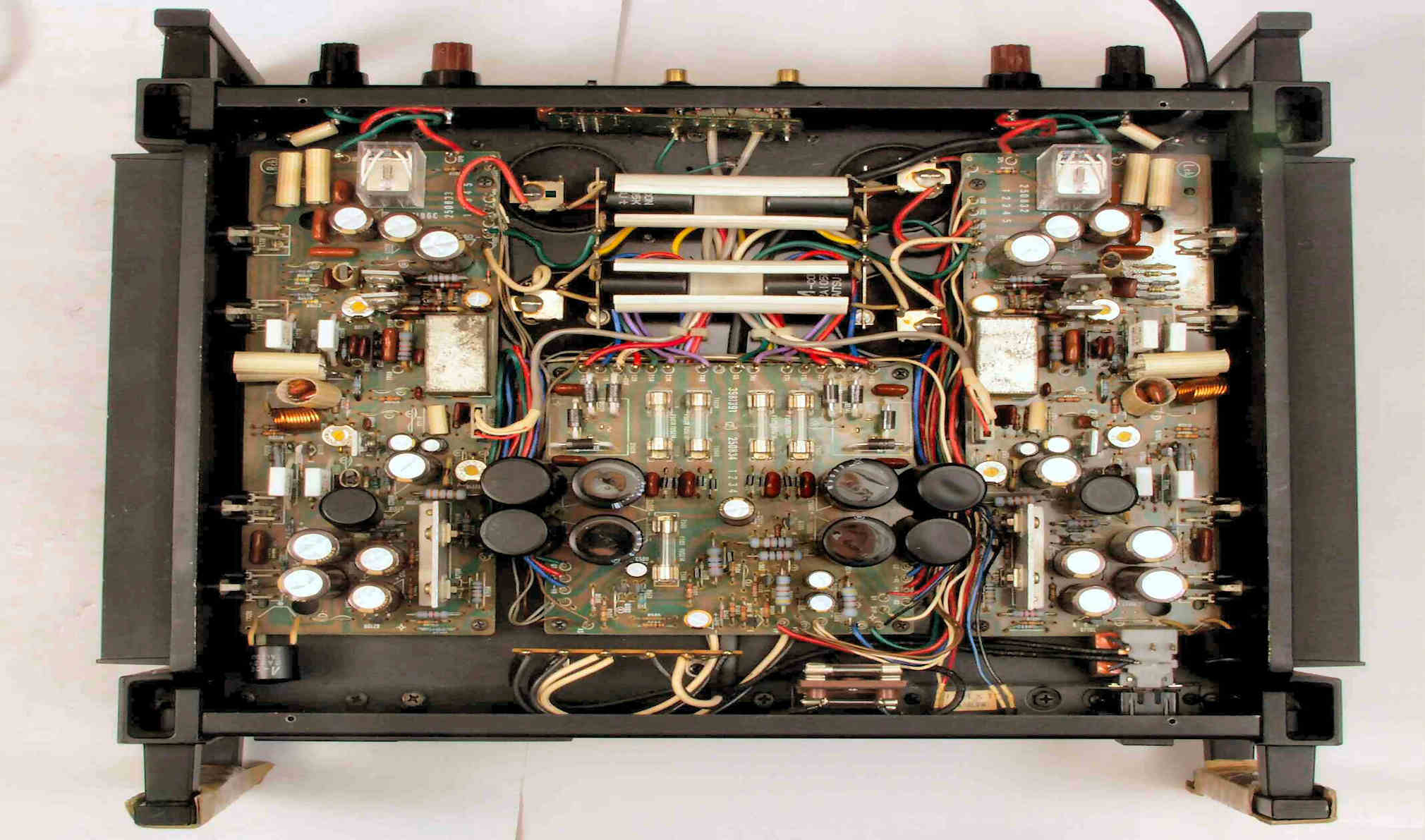

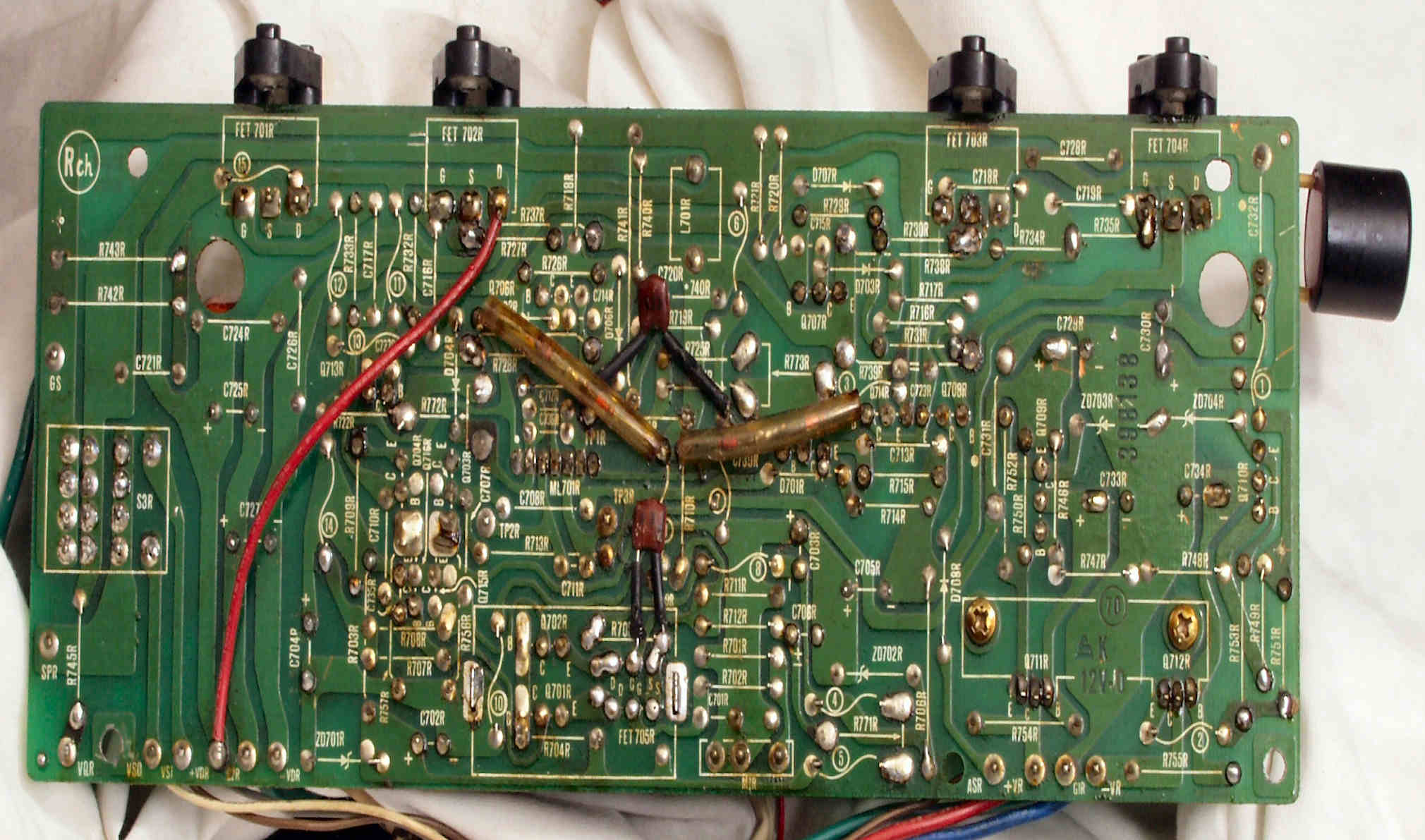

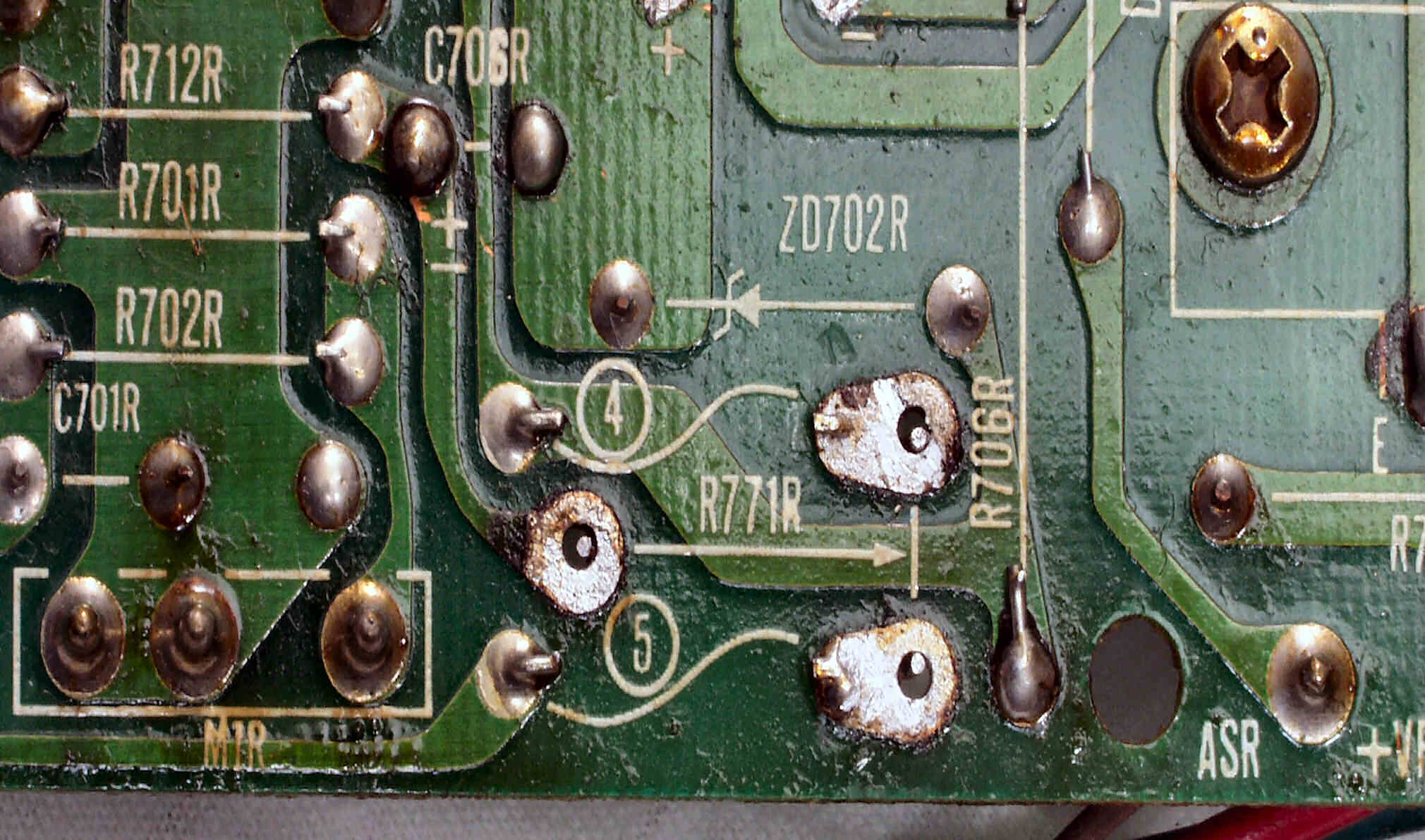

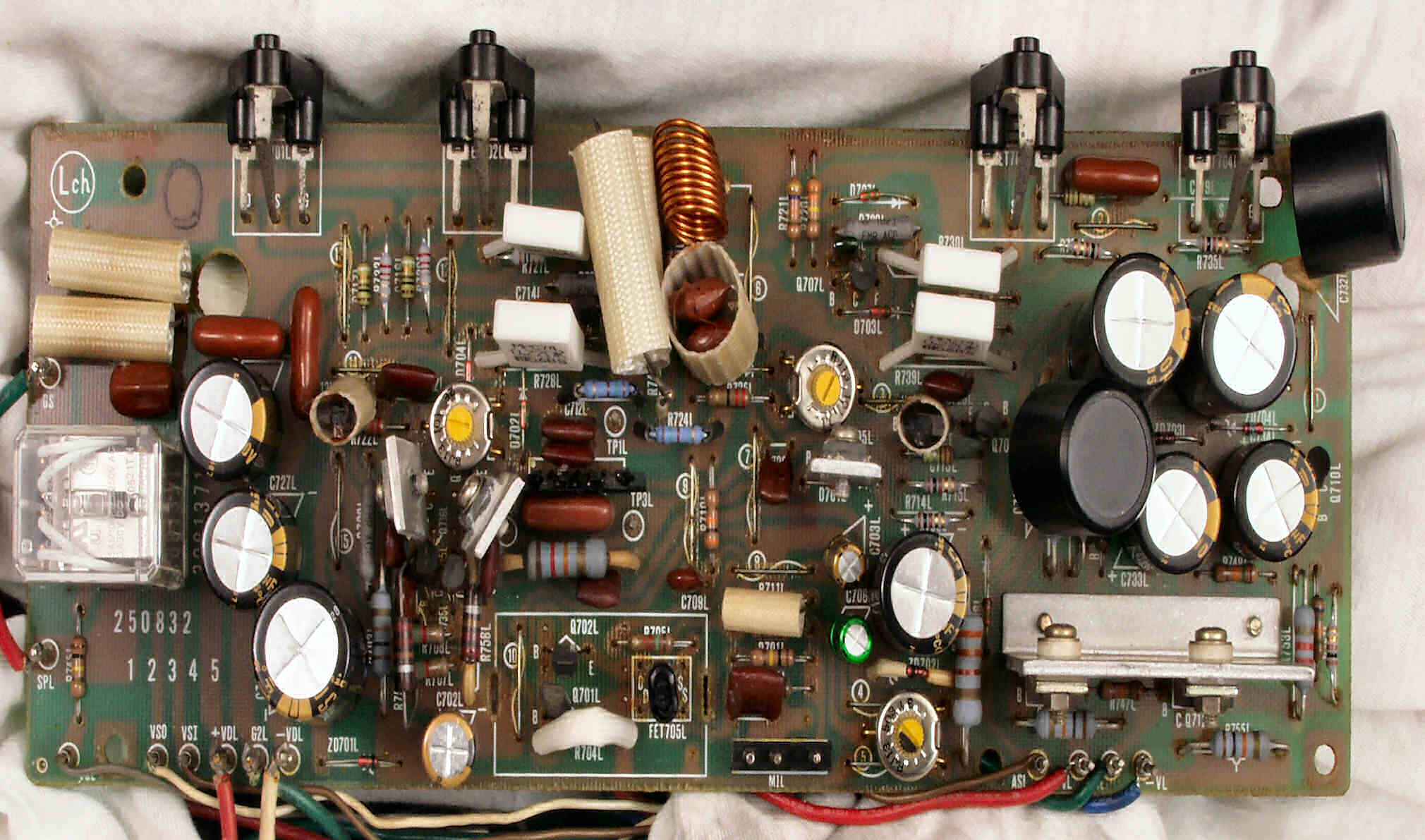

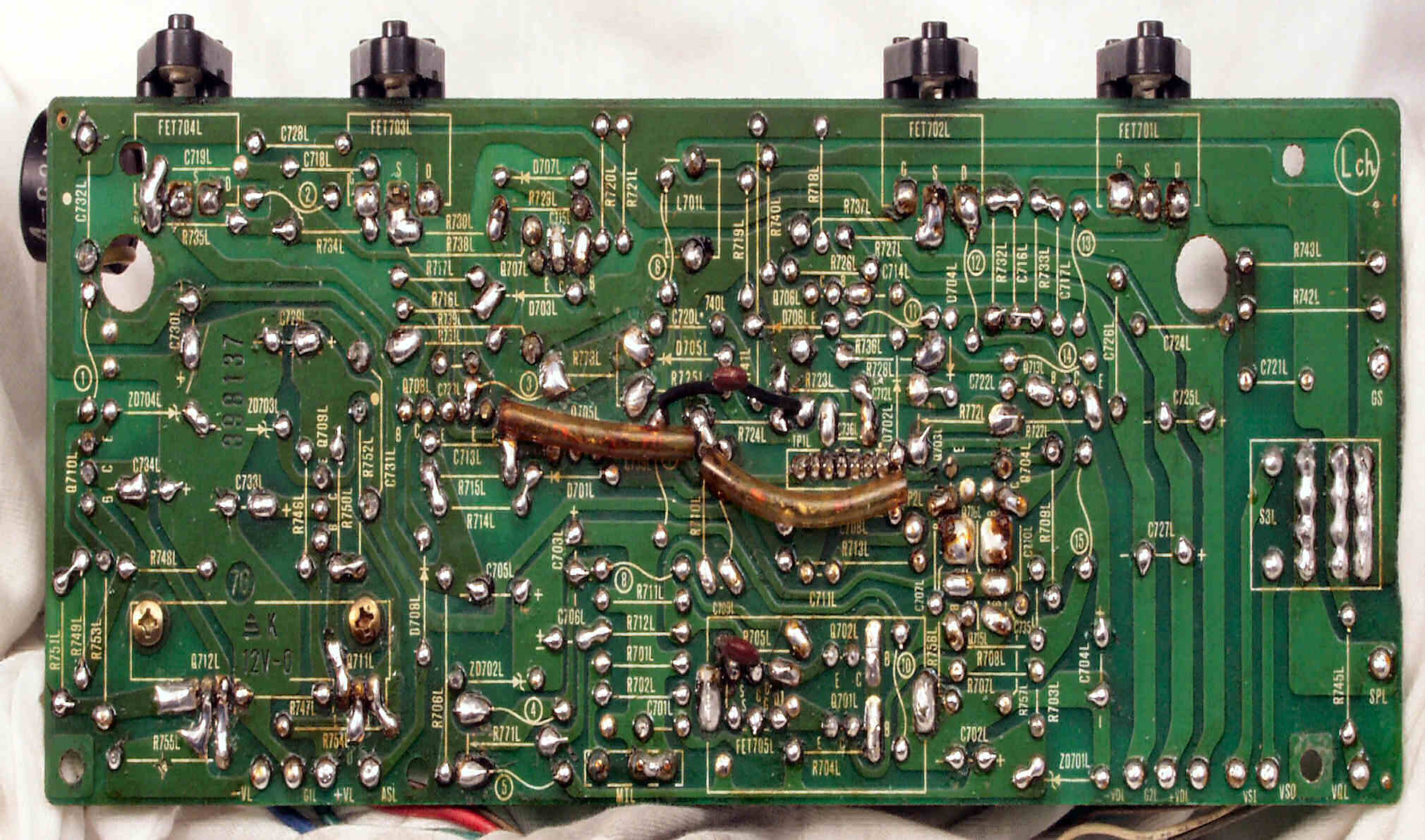

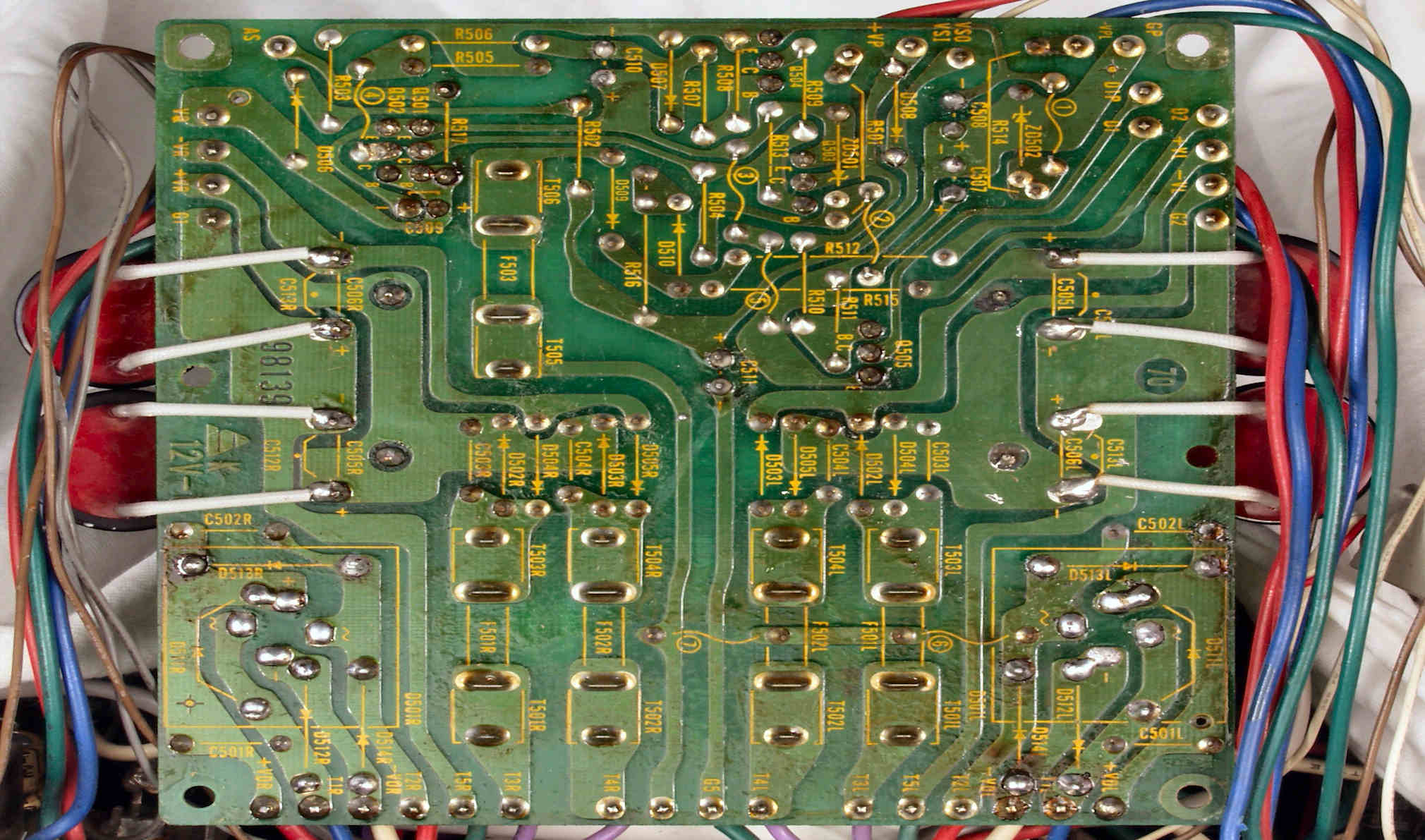

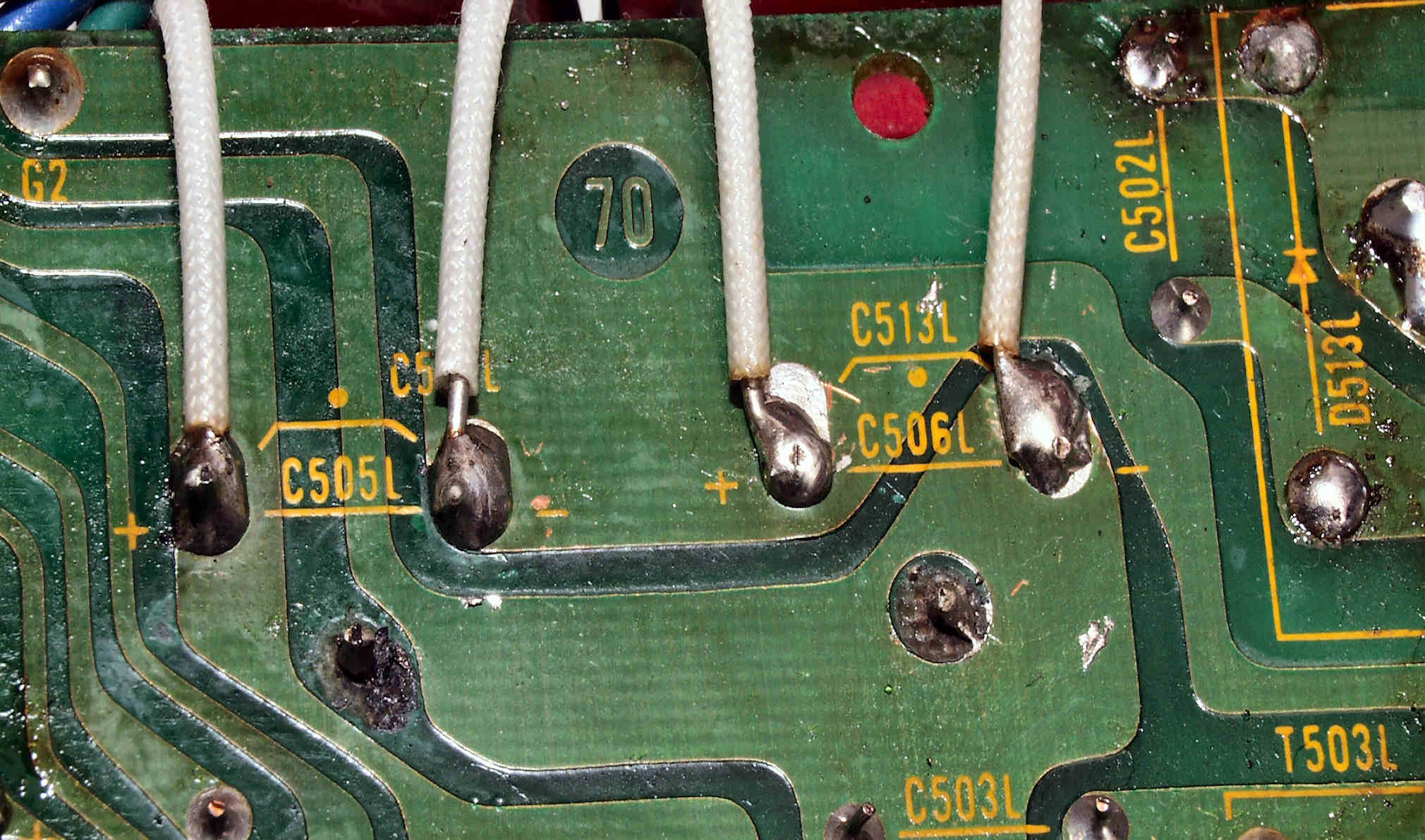

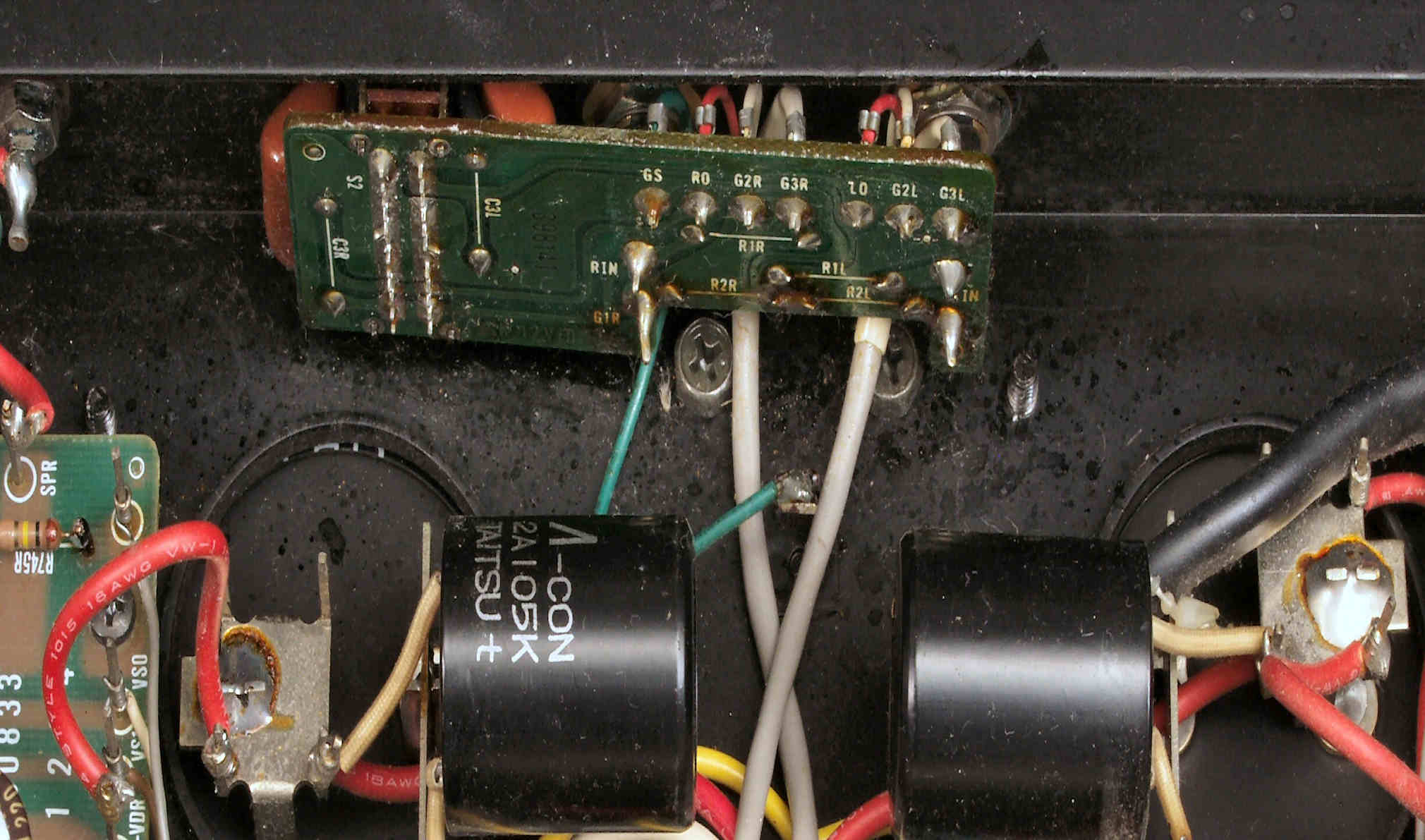

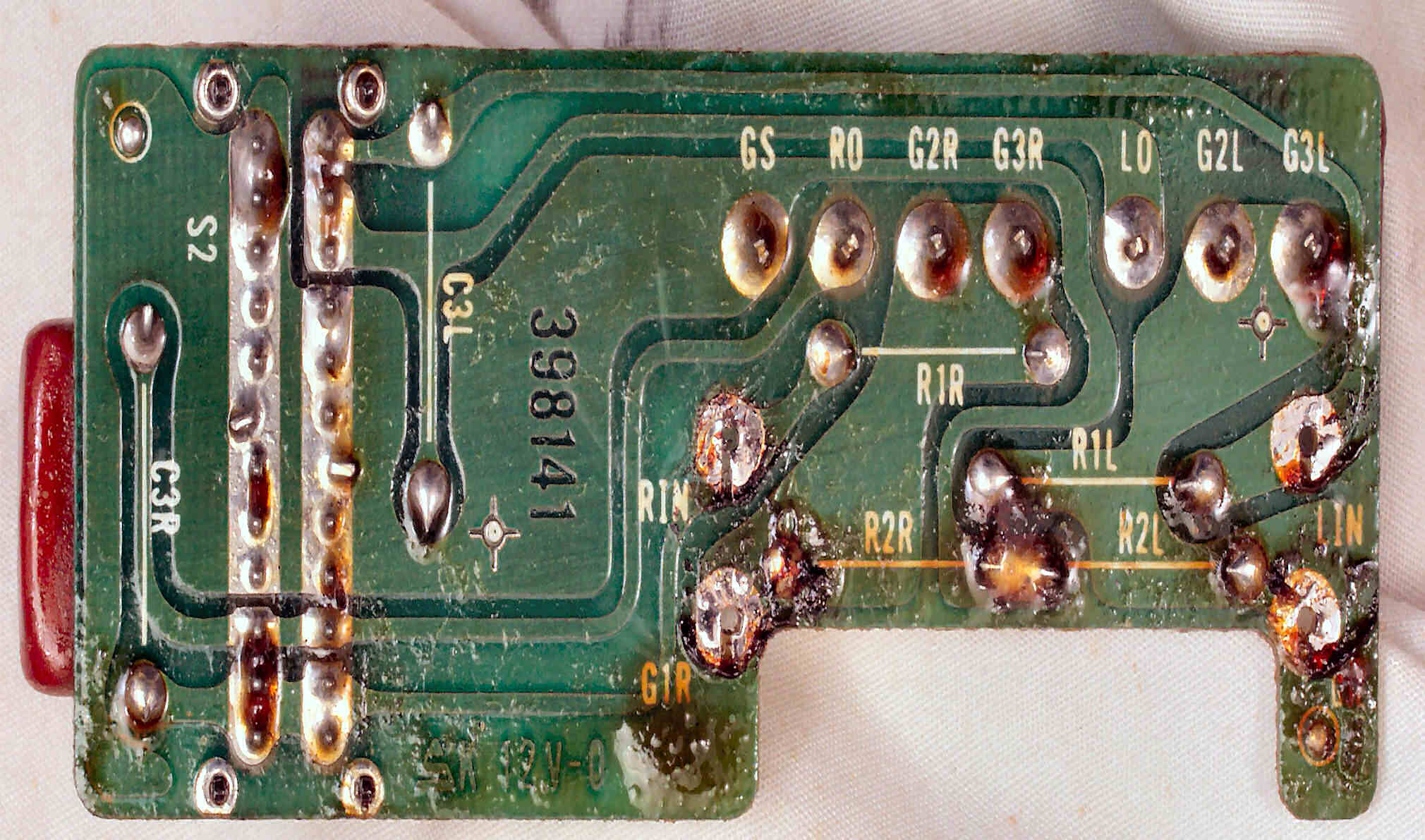

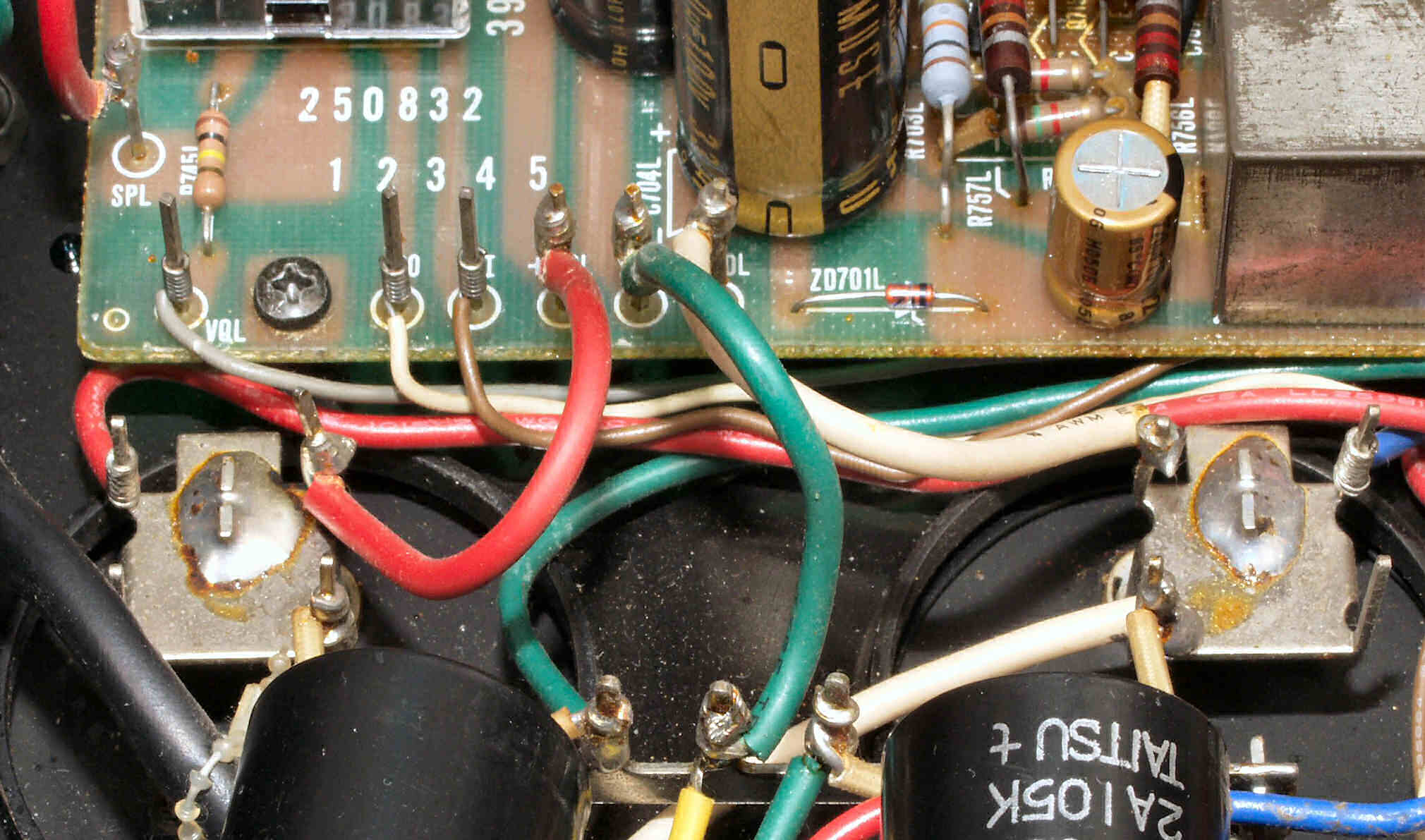

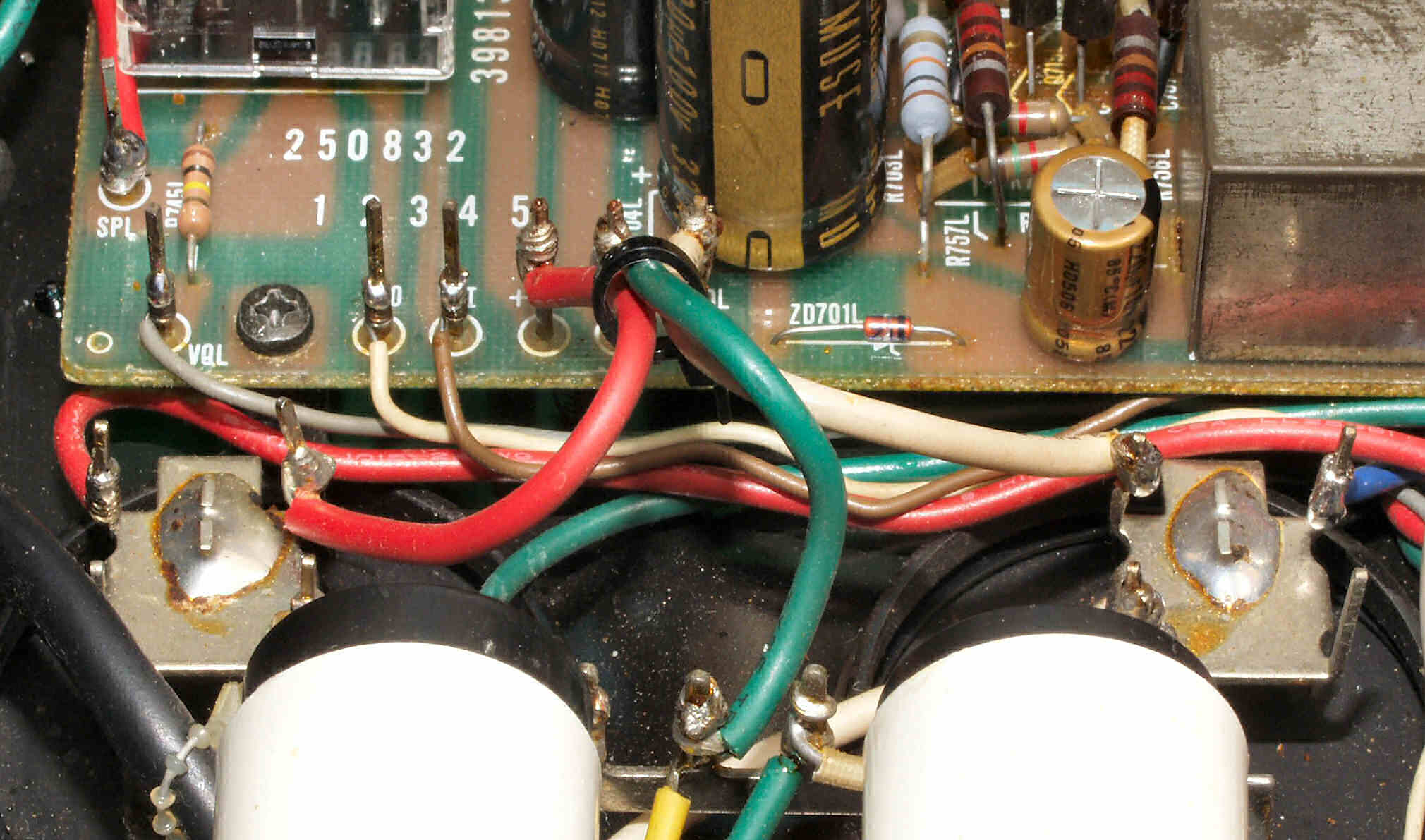

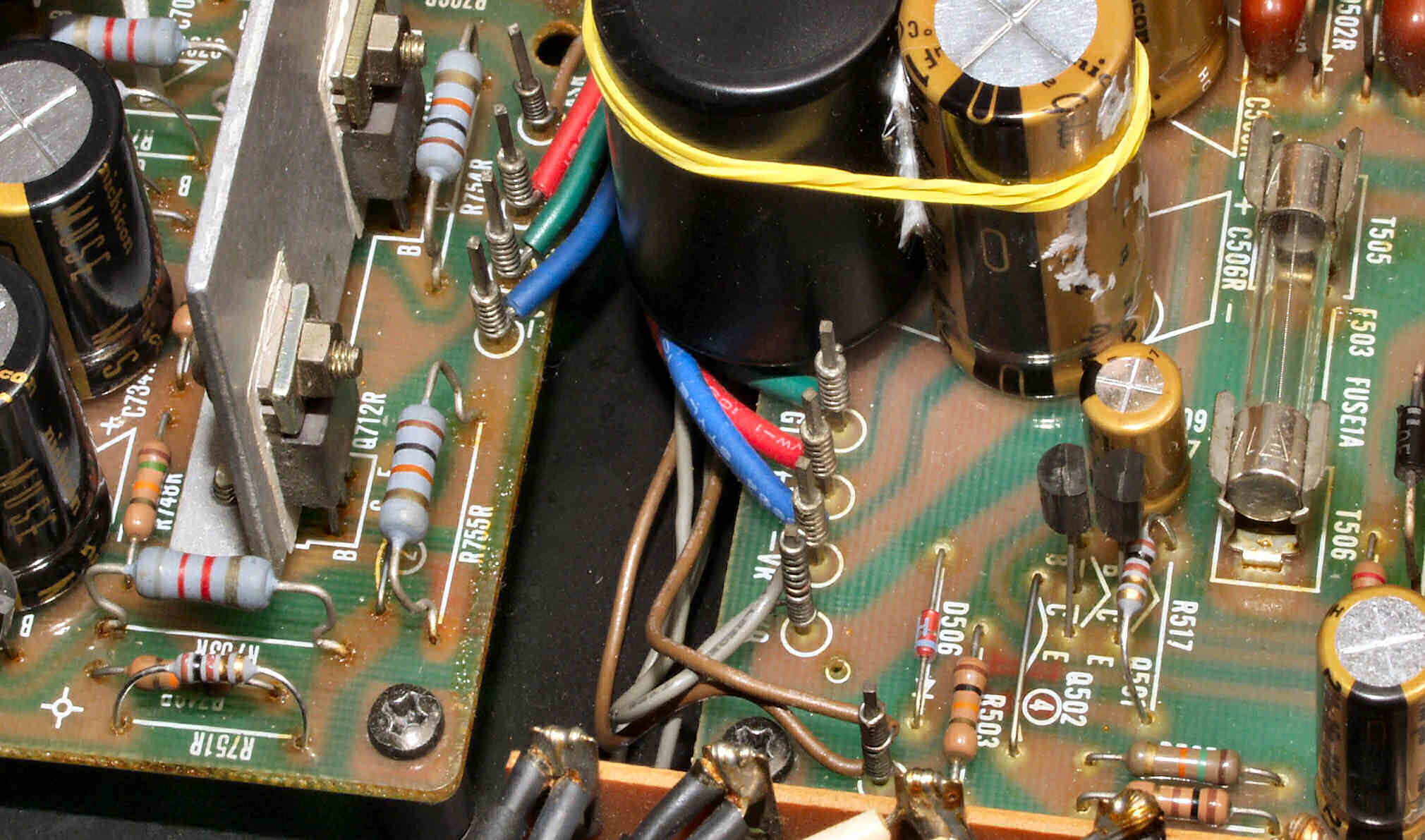

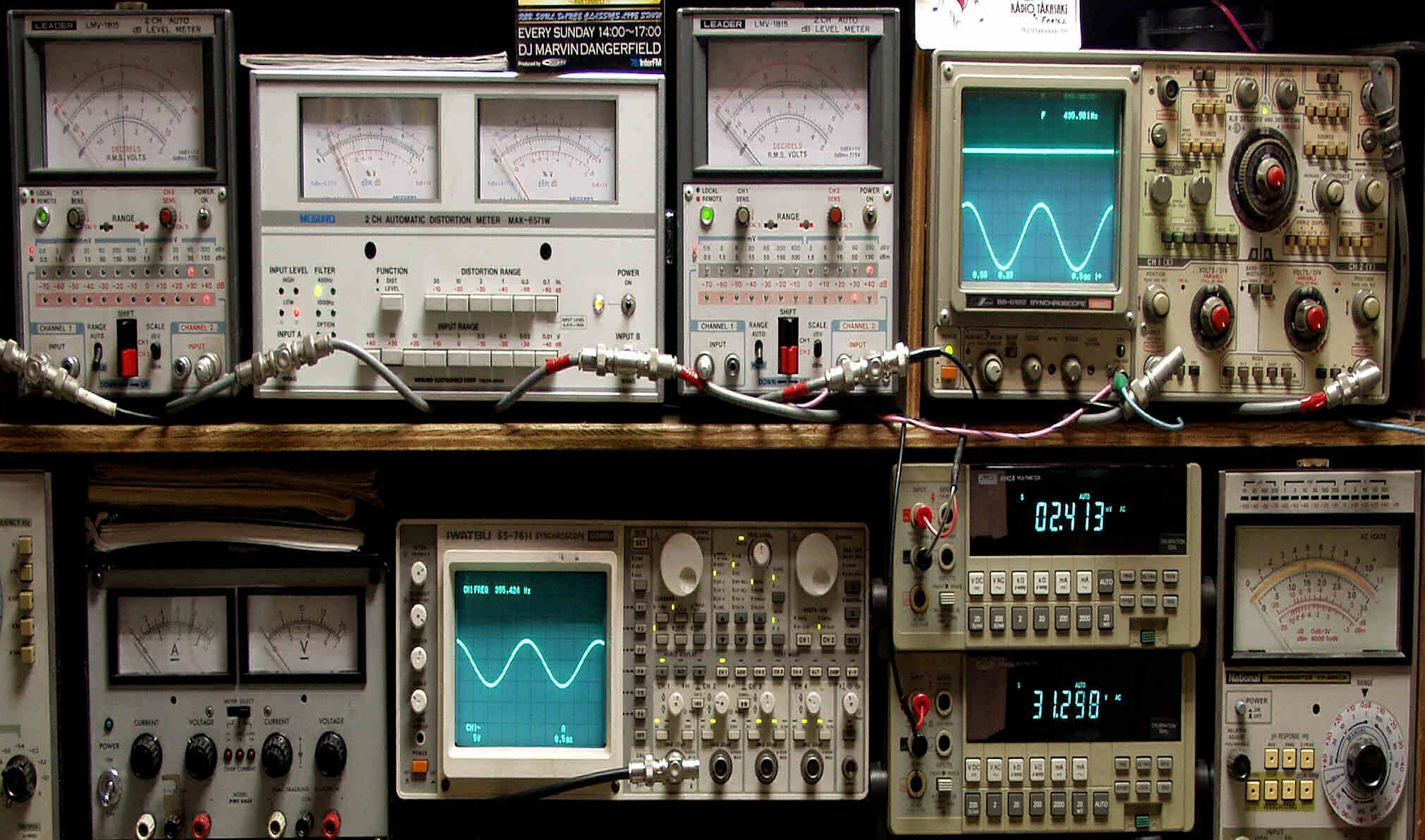

| 俙丏丂廋棟慜偺忬嫷 俙亅侾俙丏丂揰専拞丂壓偐傜尒傞 |

|

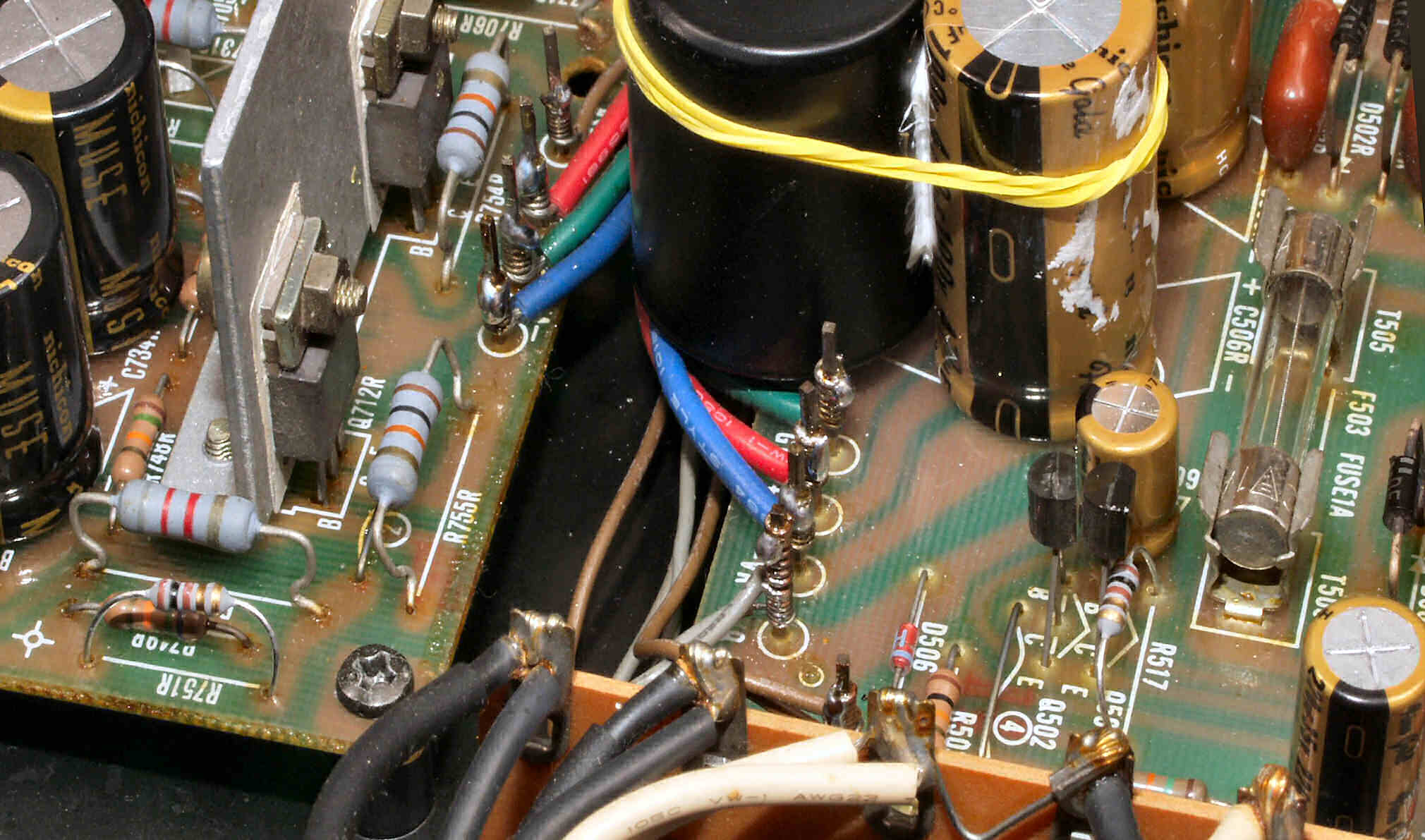

| 俙亅侾俛丏丂揰専拞丂慜偐傜尒傞丂庢傝庤偑曐岇偟偰偁傞 |

|

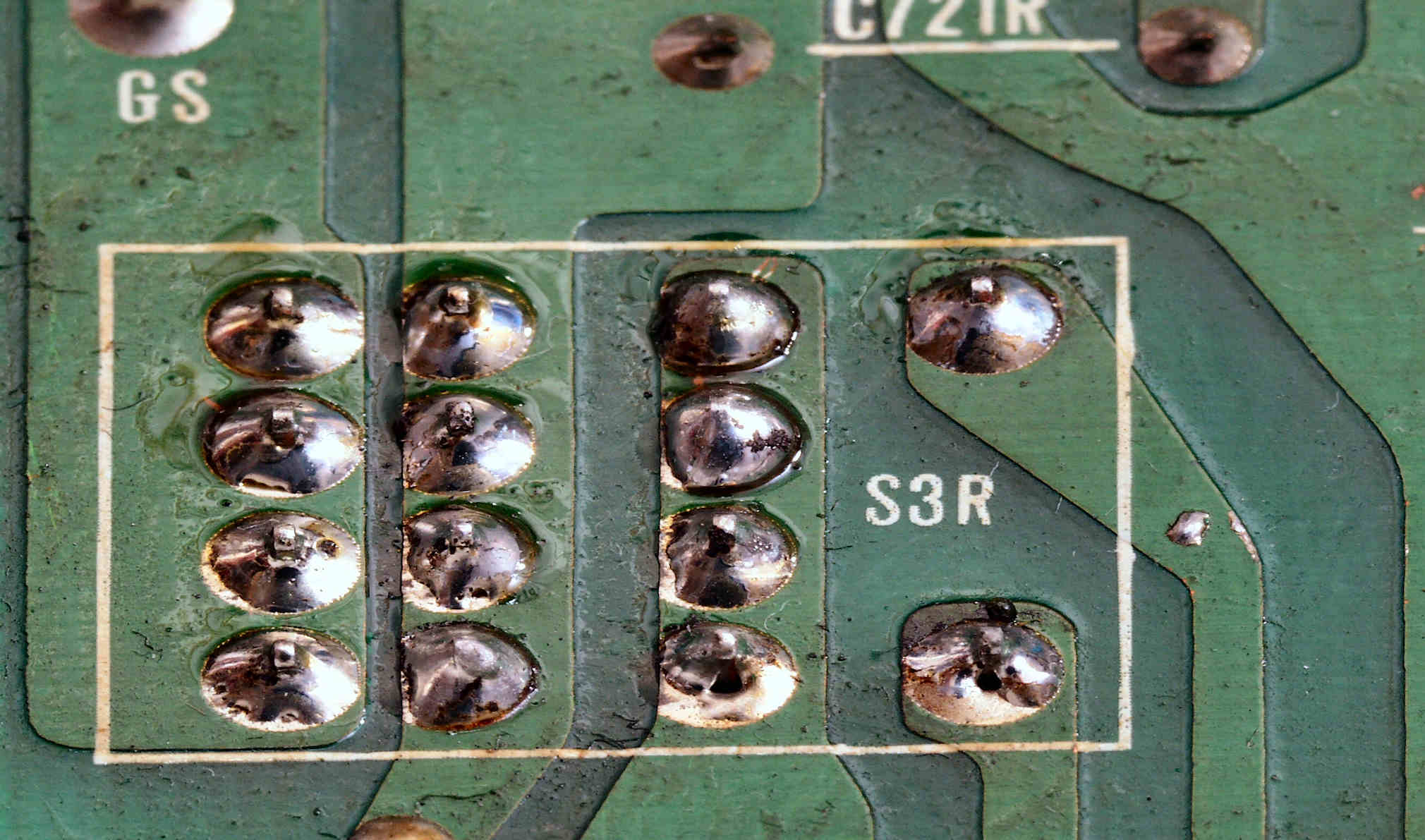

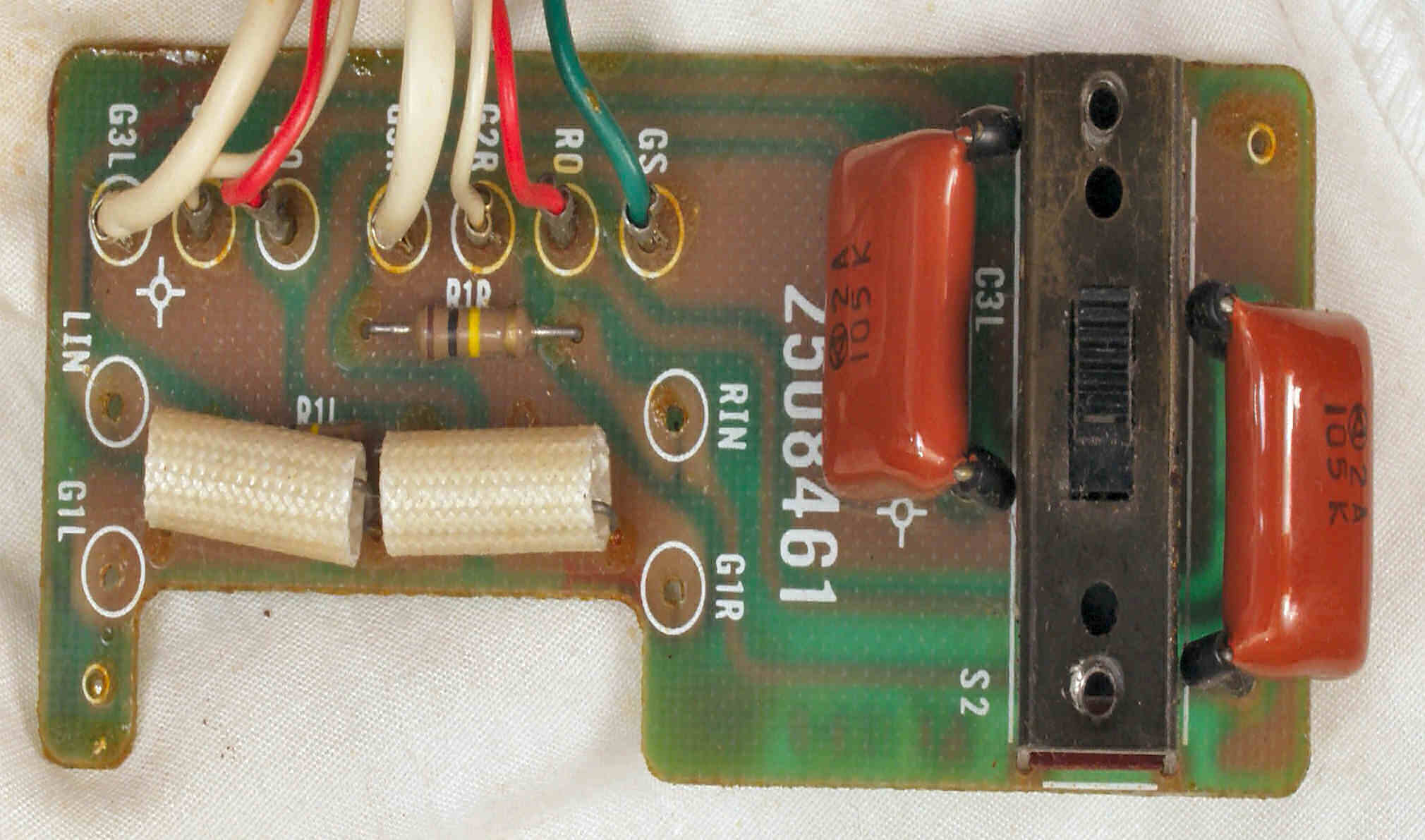

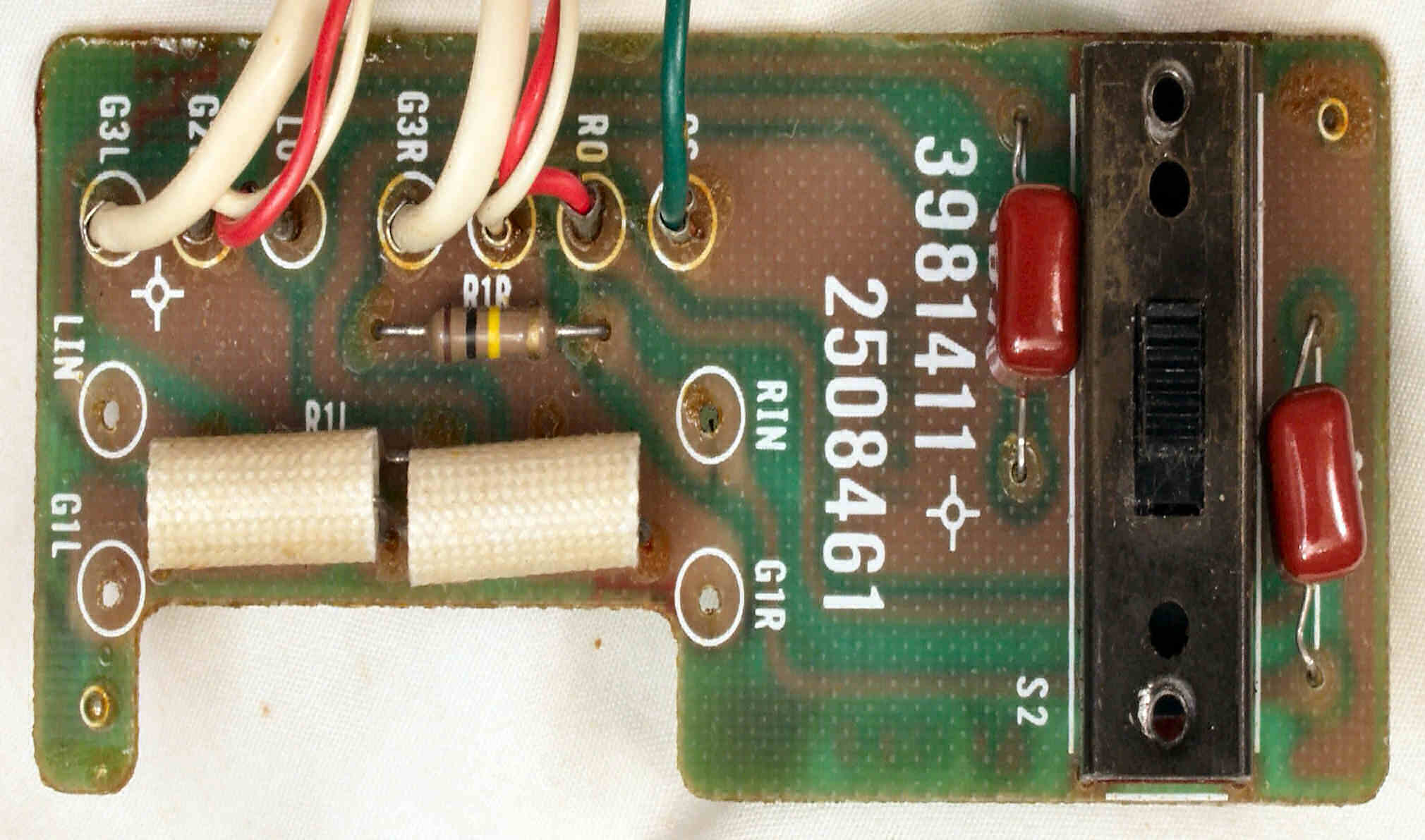

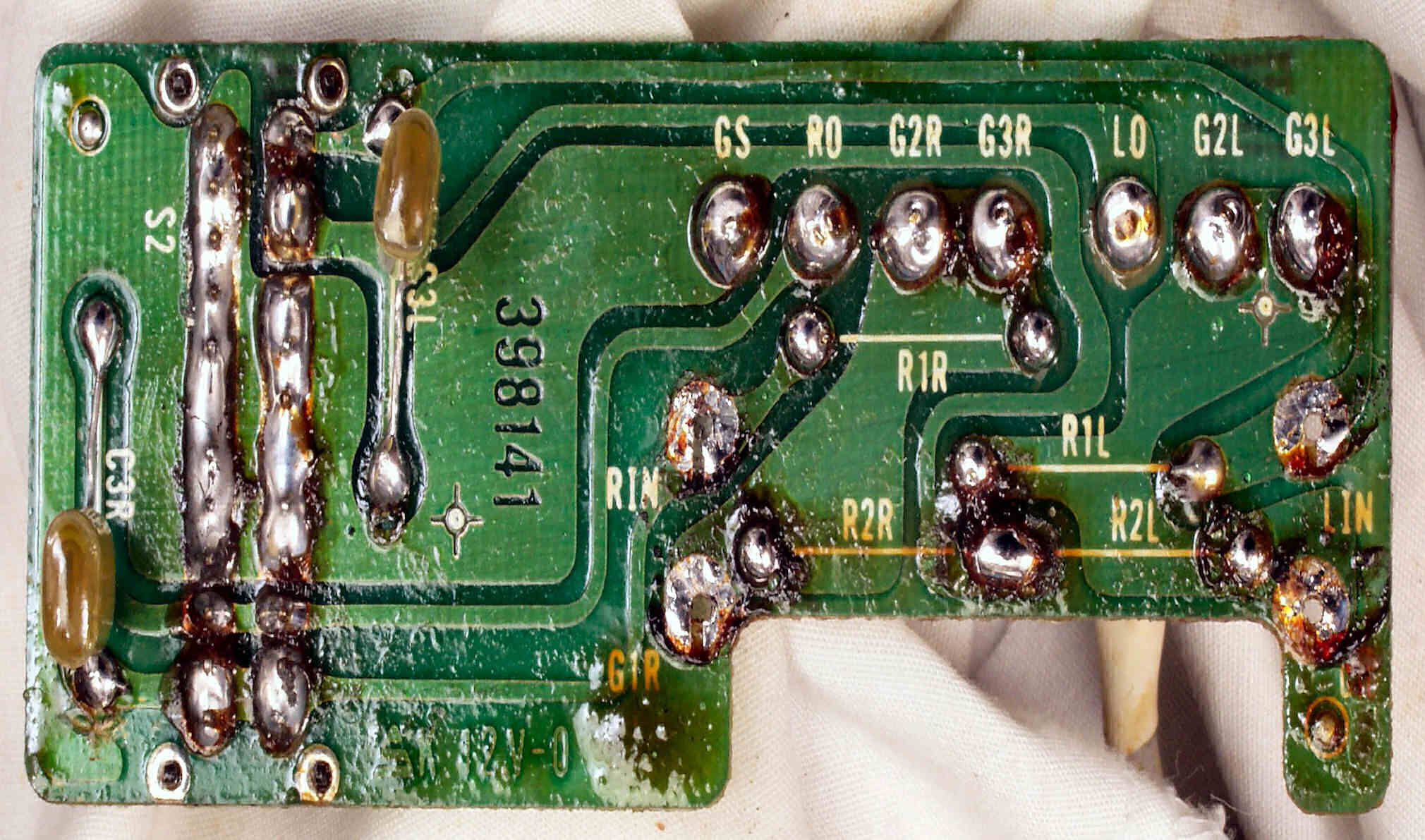

| 俙亅俀丏丂揰専拞丂屻傠偺庢傝庤庢傝晅偗傾僟僾僞乕丄娒偄棳梡偱偡丅 |

|

| 俙亅俁丏丂揰専拞丂慜夞偺廋棟擔丅 |

|

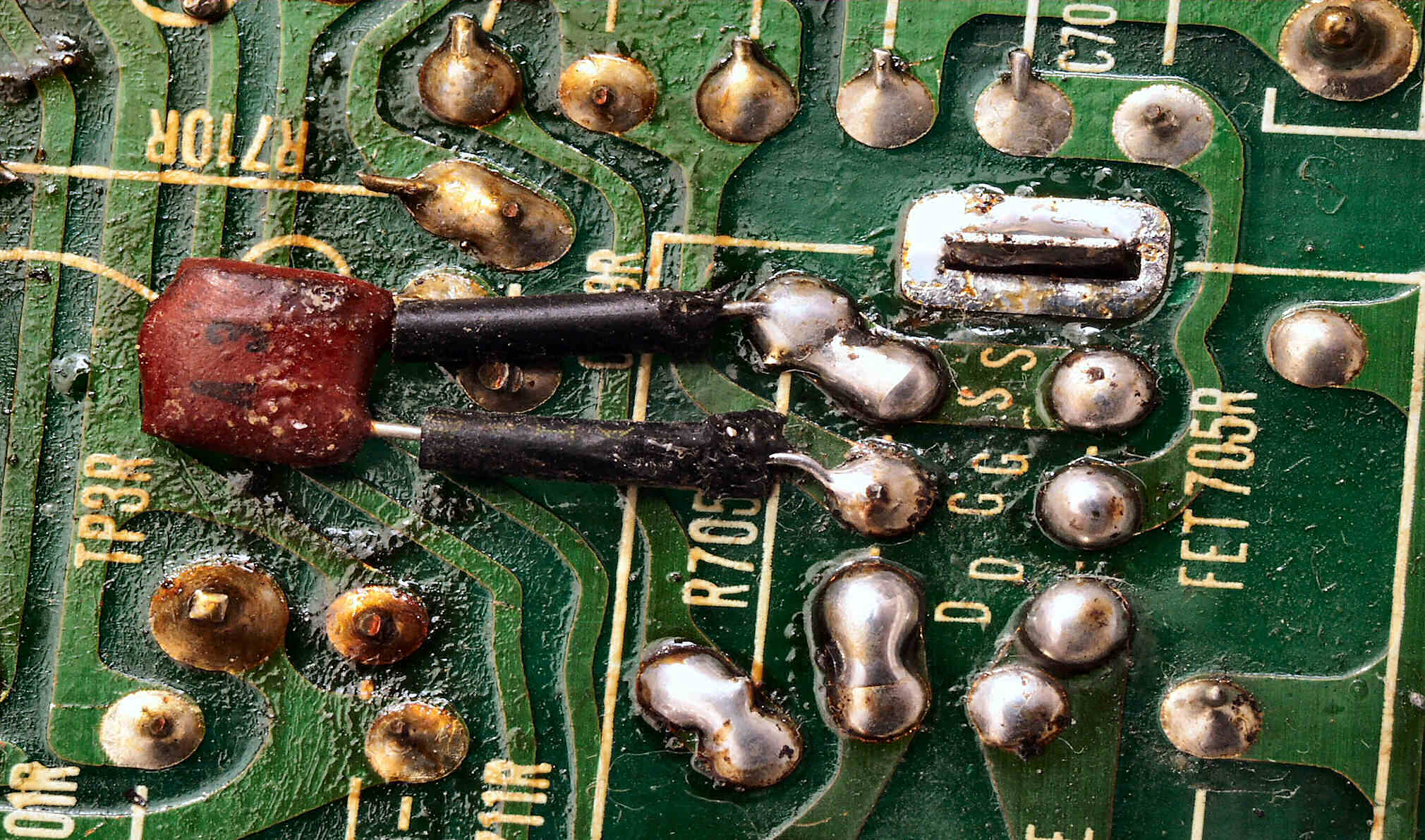

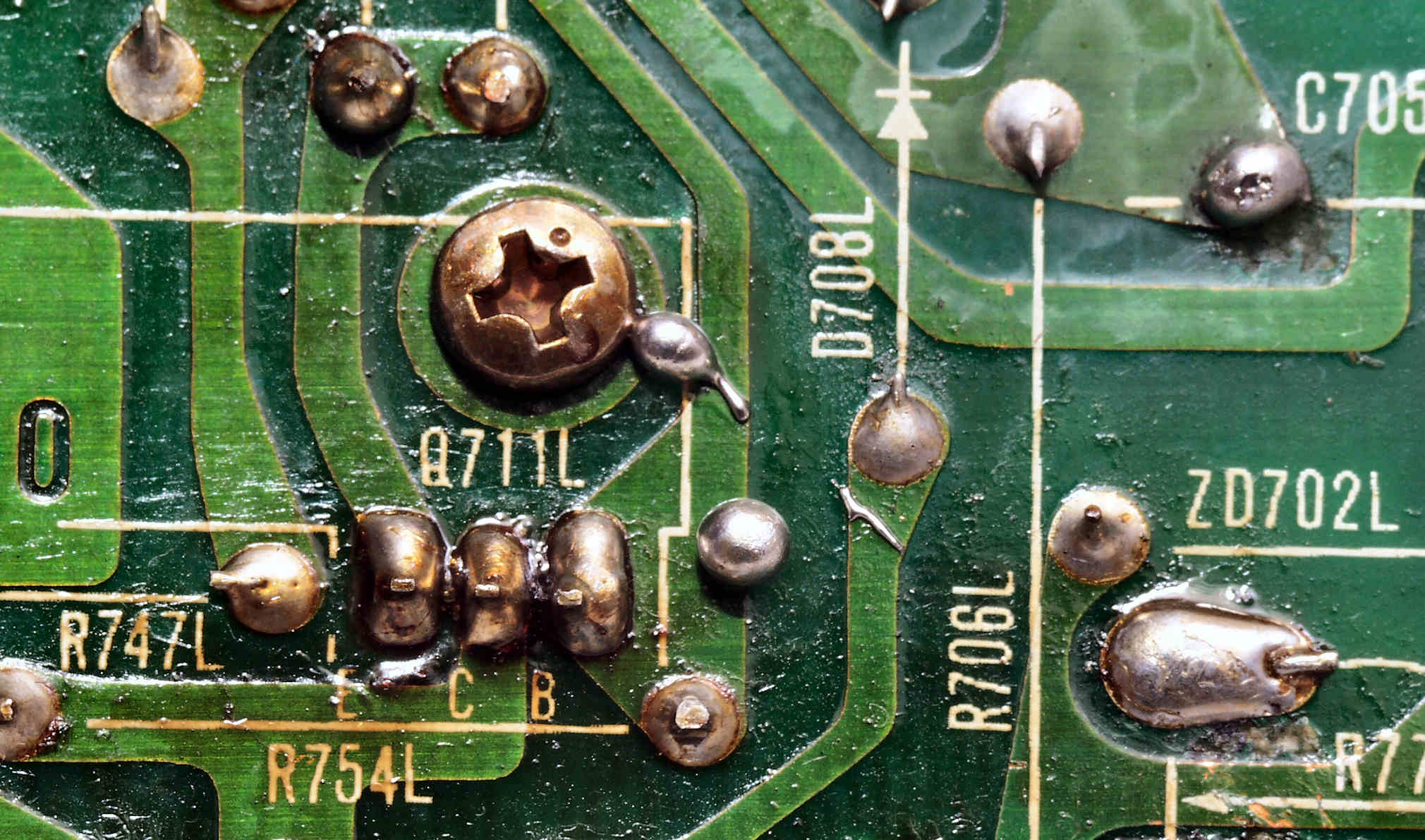

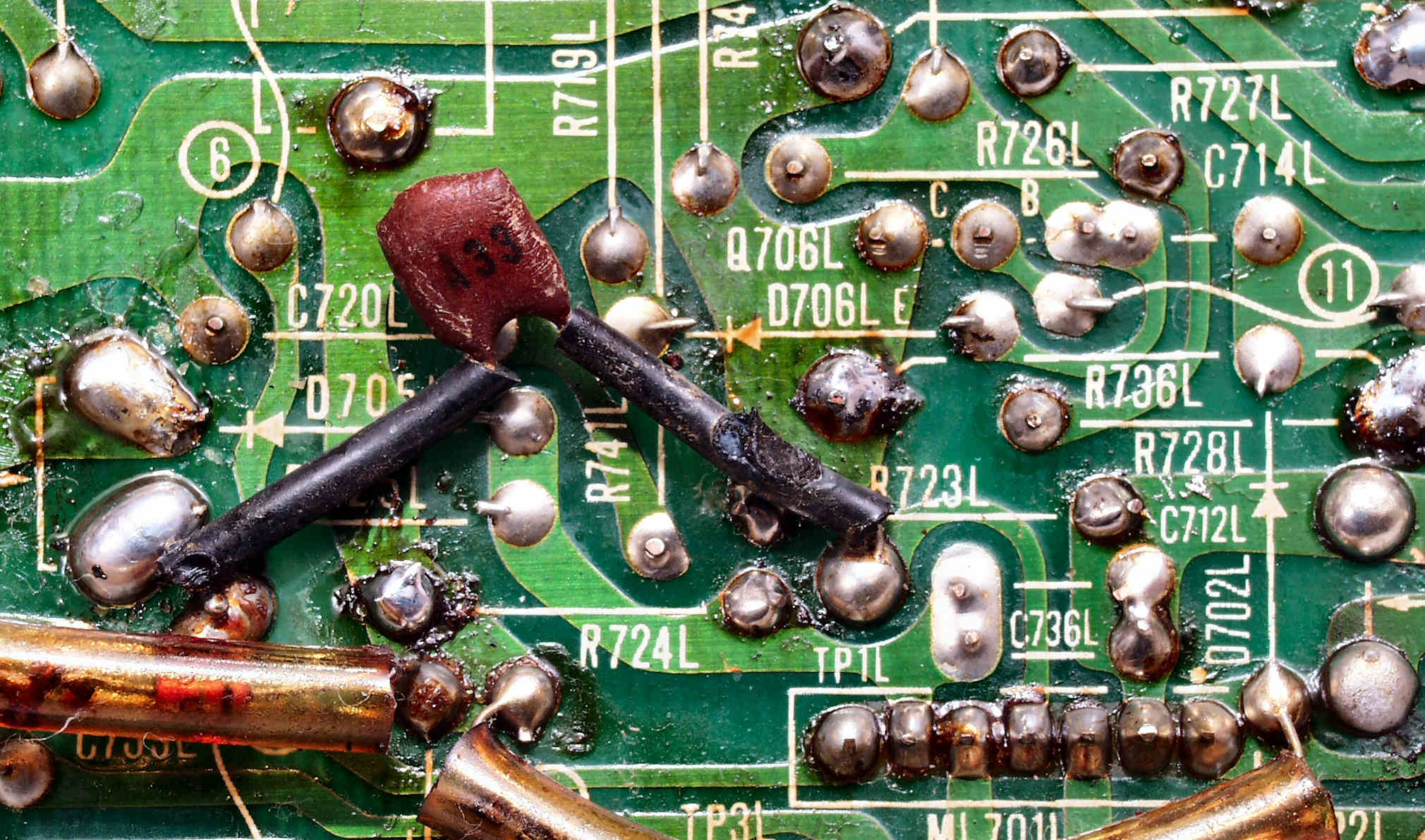

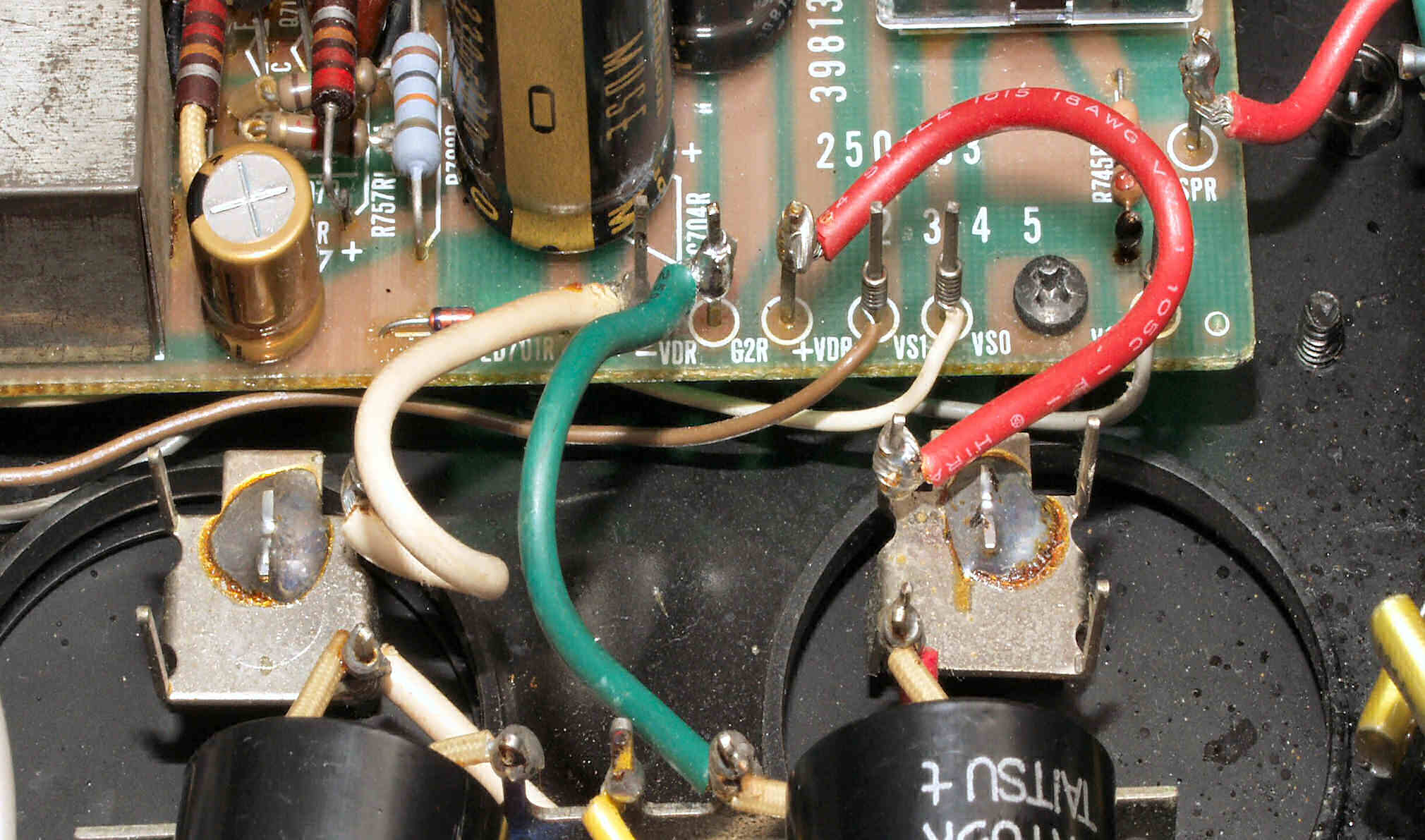

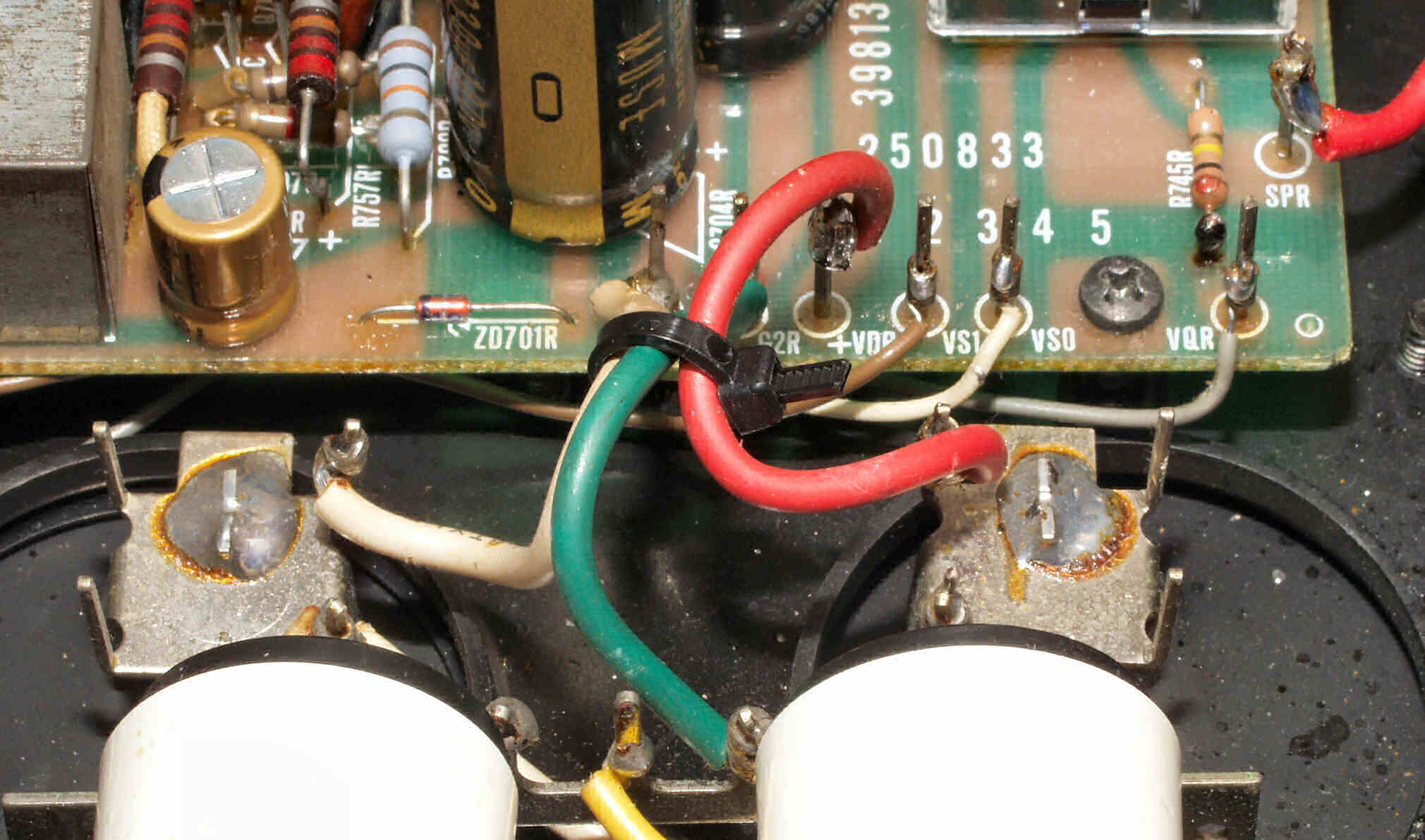

| 俠丏丂廋棟忬嫷 俠亅侾俙丏丂廋棟慜丂俼懁僪儔僀僽婎斅丄夞楬傪棟夝偟偰嫃傜偢丄亄亅揹尮偵擖傞揹夝僐儞僨儞僒乕偺儊乕僇乕偑堎側傞丠 |

|

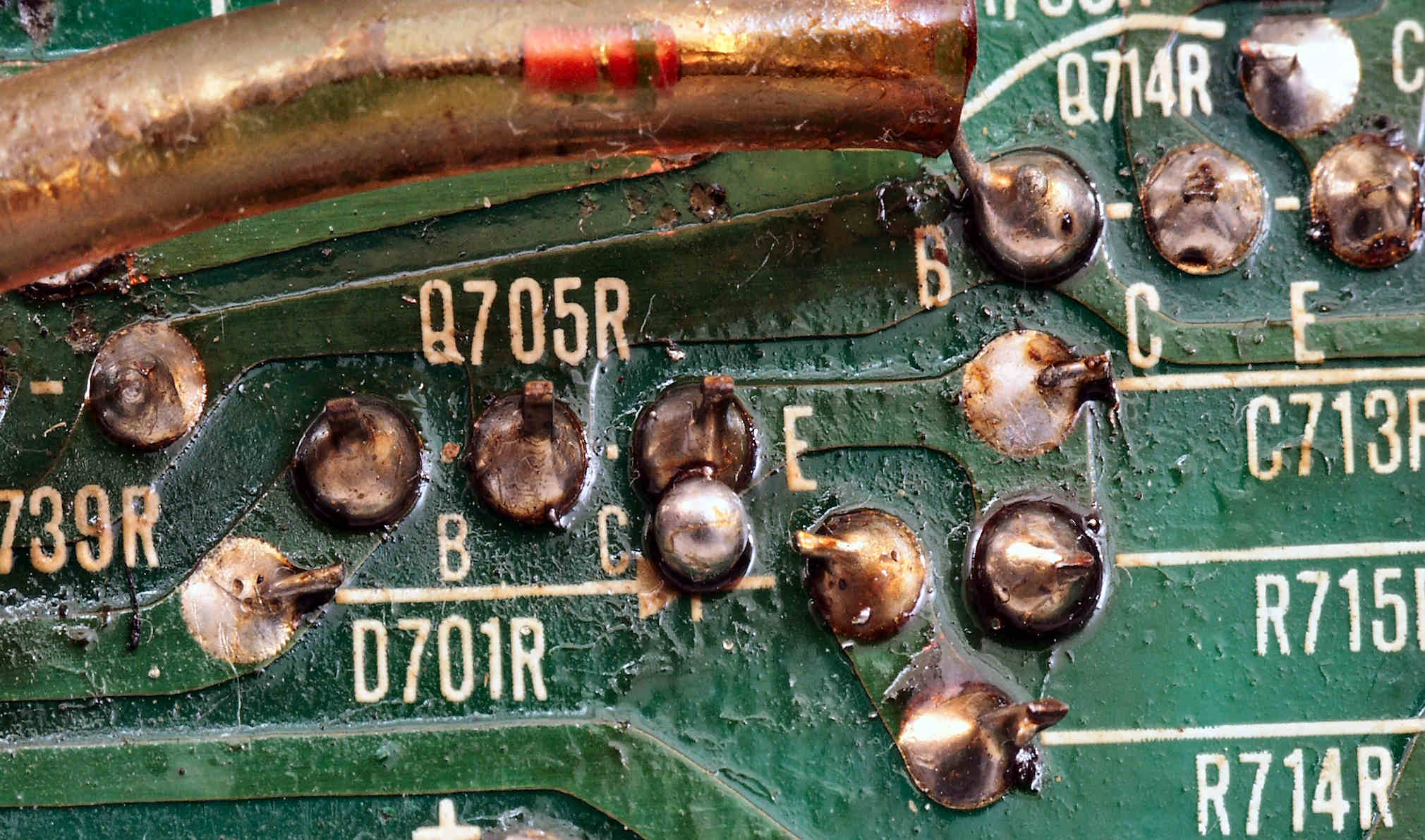

| 俠亅侾俙丏丂廋棟慜丂俼懁僪儔僀僽婎斅丄廔抜俥俤俿乮揹奅岠壥僩儔儞僕僗僞乕乯偺僄儈僢僞乕掞峈偑岎姺偝傟偰偄傞丅弮惓昳偩偲椙偄偺偱偡偑丠 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偙傟傜偼偼曐埨晹昳偲徧偝傟偰偄傞暔偱丄應掕婍柍偟偱偼岎姺偟側偄曽偑椙偄両偪側傒偵弮惓偼僼儏乕僘擖傝丅 |

|

| 俠亅侾俛丏丂廋棟屻丂俼懁僪儔僀僽婎斅丂弶抜俥俤俿丄僶儔儞僗丒僶僀傾僗挷惍梡敿屌掕倁俼俁屄丄俽俹愙懕儕儗乕岎姺 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僼儏乕僘擖傝掞峈慡晹丄揹夝僐儞僨儞僒乕侾侾屄岎姺 |

|

| 俠亅侾俠丏丂廋棟慜丂俼懁僪儔僀僽婎斅棤 |

|

| 俠亅侾俠亅侾丏丂廋棟慜丂俼懁僪儔僀僽婎斅棤丄戭攝偱偍偔傜傟偰棃偨偺偵棊偪側偄乽僴儞僟嬍乿 |

|

| 俠亅侾俠亅俀丏丂廋棟慜丂俼懁僪儔僀僽婎斅棤丄傕偆彮偟挌擩偵 |

|

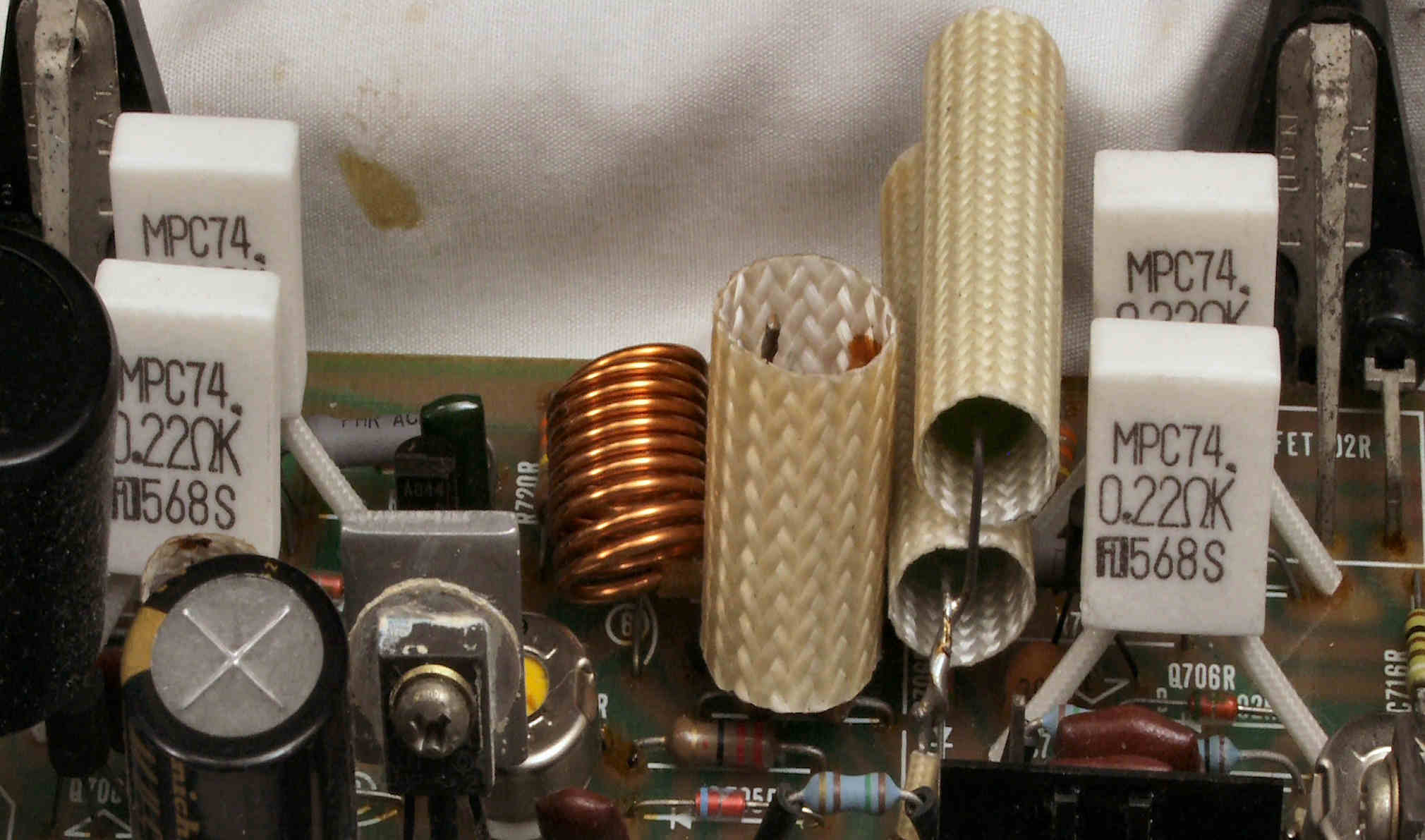

| 俠亅侾俠亅俁丏丂廋棟慜丂俼懁僪儔僀僽婎斅棤丄僉僘傪偮偗偨僠儏乕僽偼岎姺偟傑偟傚偆丄僔乕儖僪偺敿揷偼庁傝晅偗偺堊惙傝偑彮側偄偺偱偟傚偆丅 |

|

| 俠亅侾俠亅係丏丂廋棟慜丂俼懁僪儔僀僽婎斅棤丄敿屌掕VR偺儕乕僪慄偑抁偄両丂僴儞僟偑揰偱愙懕丄偙傟偱偼挷惍偺椡偱庢傟傞丅 |

|

| 俠亅侾俠亅俆丏丂廋棟慜丂俼懁僪儔僀僽婎斅棤丄敿屌掕VR偺儕乕僪慄偑抁偄両 |

|

| 俠亅侾俢丏丂廋棟乮敿揷曗惓乯屻丂俼懁僪儔僀僽婎斅棤丂敿揷傪慡晹傗傝捈偡丂晛捠偼偙傟偱姰惉 |

|

| 俠亅侾俥丏丂姰惉俼懁僪儔僀僽婎斅棤丂丂愻忩屻 |

|

| 俠亅俀俙丏丂廋棟慜丂俴懁僪儔僀僽婎斅丄夞楬傪棟夝偟偰嫃傜偢丄亄亅揹尮偵擖傞揹夝僐儞僨儞僒乕偺儊乕僇乕偑堎側傞丠 |

|

| 俠亅俀B丏丂廋棟屻丂俴懁僪儔僀僽婎斅丂弶抜俥俤俿丄僶儔儞僗乛僶僀傾僗挷惍梡敿屌掕倁俼俁屄丄俽俹愙懕儕儗乕岎姺 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僼儏乕僘擖傝掞峈慡晹丄揹夝僐儞僨儞僒乕侾侾屄岎姺 |

|

| 俠亅俀俠丏丂廋棟慜丂俴懁僪儔僀僽婎斅棤 |

|

| 俠亅俀俠亅侾丏丂廋棟慜丂俴懁僪儔僀僽婎斅棤丄戭攝偱偍偔傜傟偰棃偨偺偵棊偪側偄乽僴儞僟嬍乿 |

|

| 俠亅俀俠亅俀丏丂廋棟慜丂俴懁僪儔僀僽婎斅棤丄僉僘傪偮偗偨僠儏乕僽偼岎姺偟傑偟傚偆丅 |

|

| 俠亅俀俢丏丂廋棟乮敿揷曗惓乯屻丂俴懁僪儔僀僽婎斅棤丂敿揷傪慡晹傗傝捈偡丂晛捠偼偙傟偱姰惉 |

|

| 俠亅俀俥丏丂姰惉俴懁僪儔僀僽婎斅棤丂丂愻忩屻杊幖嵽傪揾傞 |

|

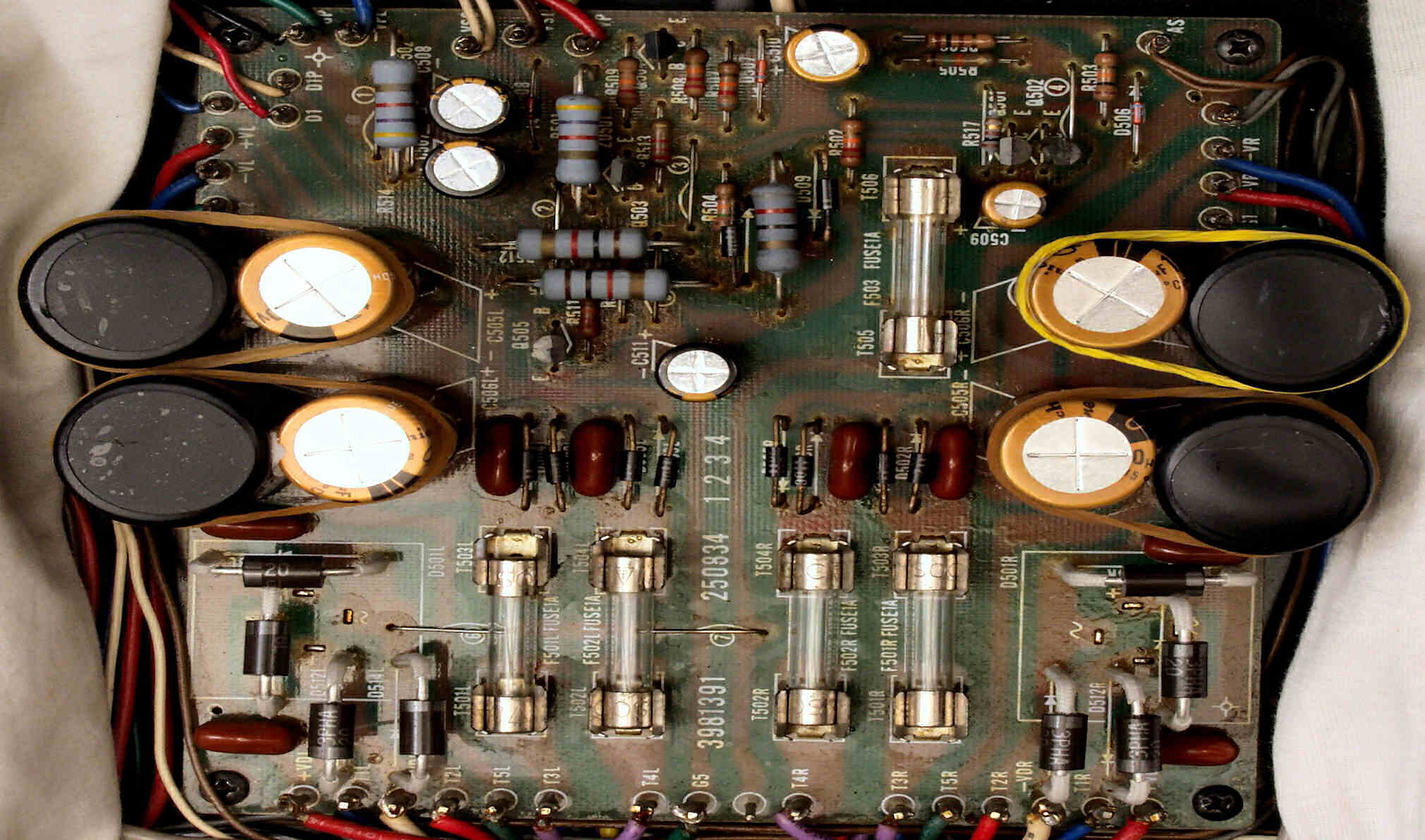

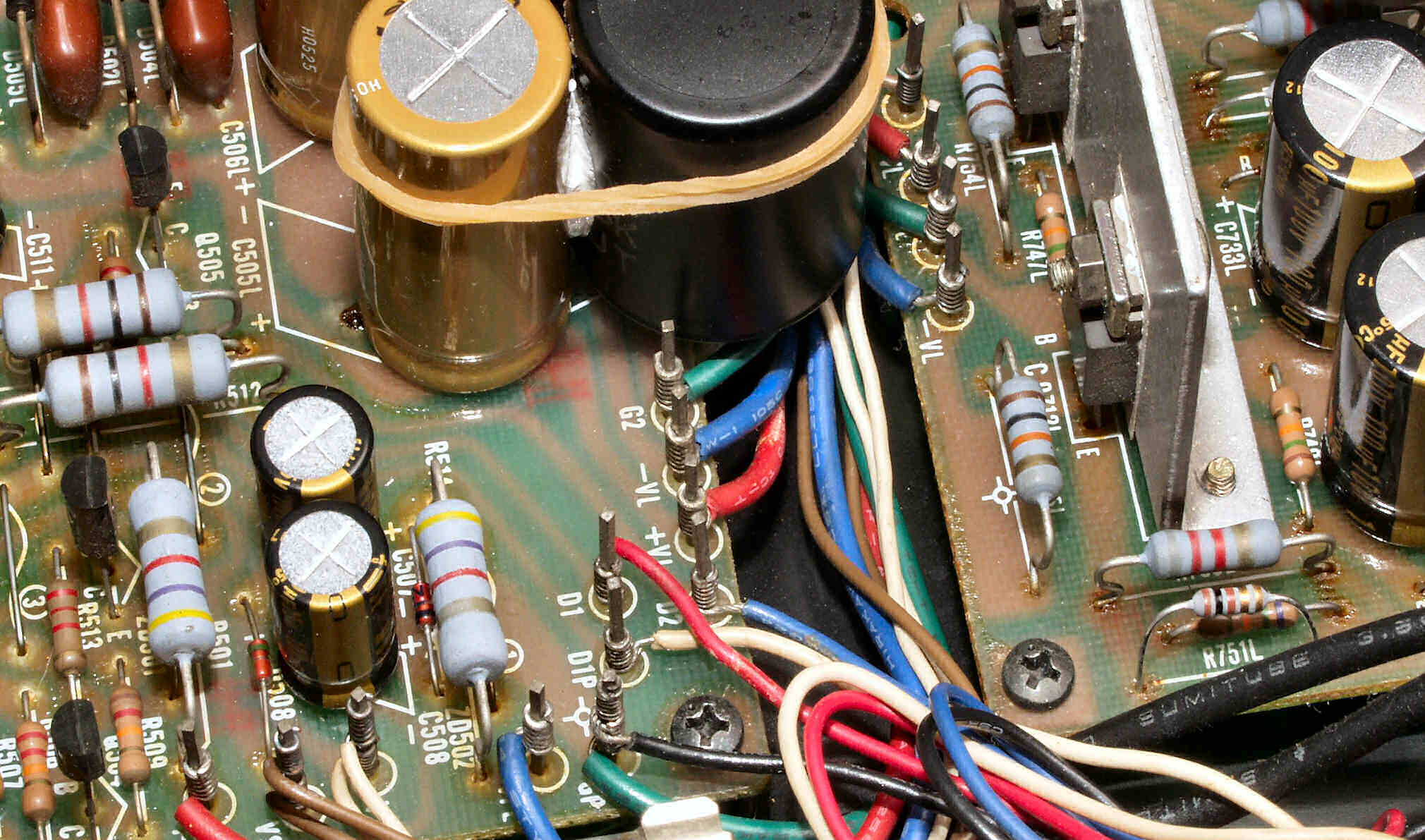

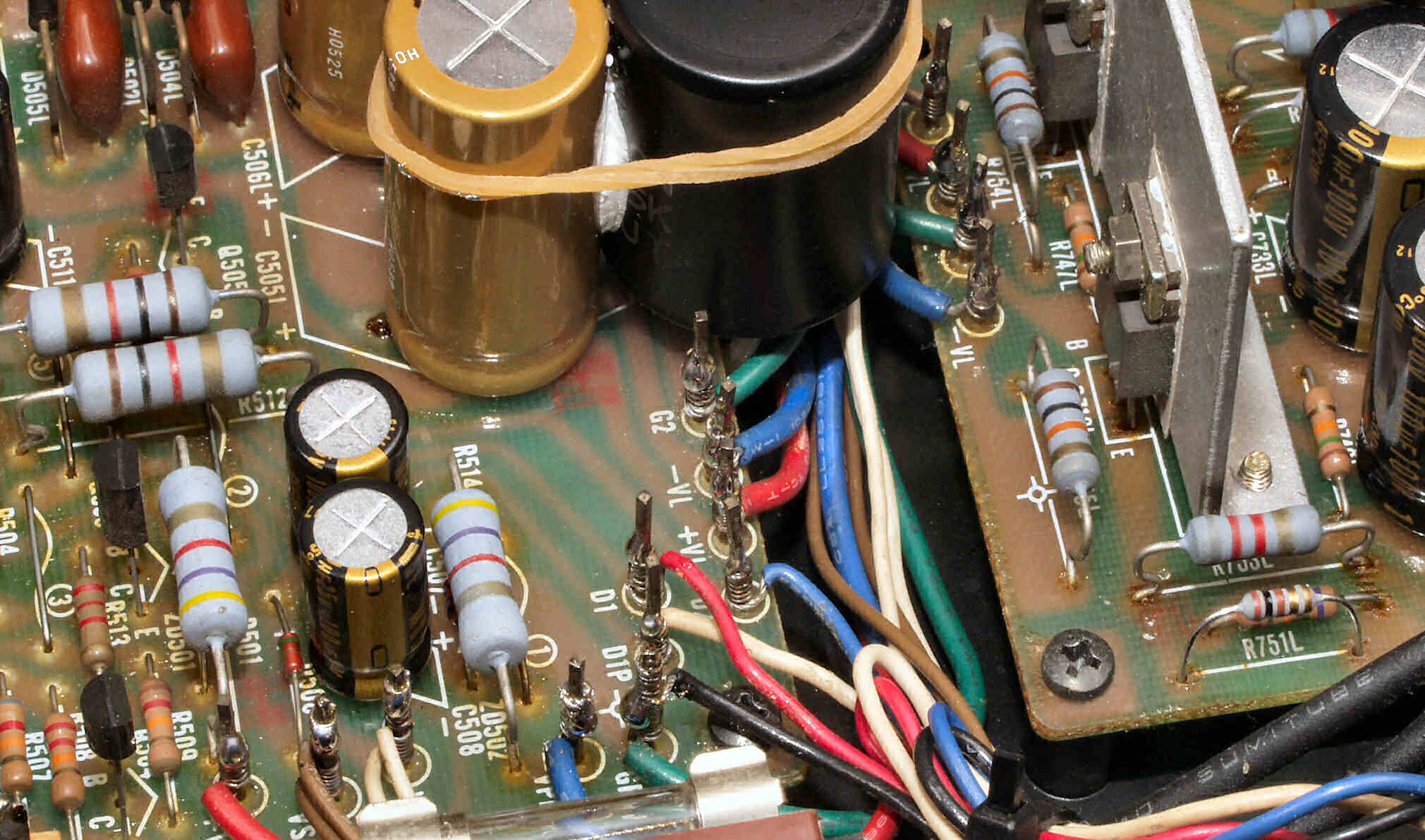

| 俠亅俁俙丏丂廋棟慜丂揹尮婎斦 |

|

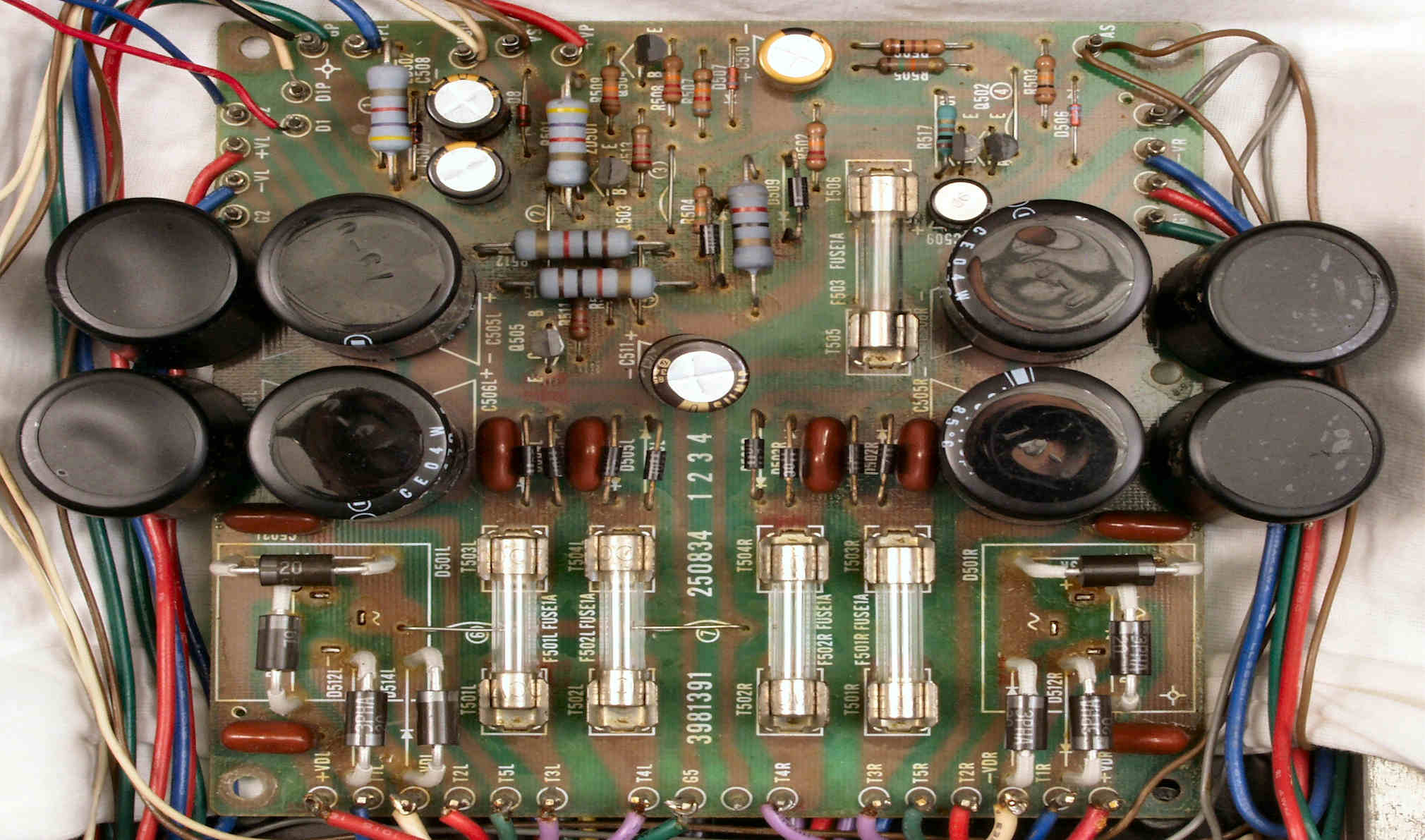

| 俠亅俁俛丏丂廋棟屻丂揹尮婎斦丂僼儏乕僘擖傝掞峈慡晹丄揹夝僐儞僨儞僒乕俋屄岎姺丄椫僑儉偼愙拝嵽偑屌傑傞傑偱巊梡 |

|

| 俠亅俁俠丏丂廋棟慜丂揹尮婎斦棤 |

|

| 俠亅俁俠亅侾丏丂廋棟拞丂揹尮婎斦棤丄戭攝偱偍偔傜傟偰棃偨偺偵棊偪側偄乽僴儞僟嬍乿 |

|

| 俠亅俁俠亅俀丏丂廋棟拞丂揹尮婎斦棤丄塃抂偺僐儞僨儞僒乕偺懌儕乕僪偼傕偆彮偟壓偺曽偵憲傝僋儔儞僋宆偵嬋偘傞 |

|

| 俠亅俁俢丏丂廋棟乮敿揷曗惓乯屻丂揹尮婎斦棤丂敿揷傪慡晹傗傝捈偡 |

|

| 俠亅俁俥丏丂姰惉揹尮婎斦棤丂丂愻忩屻杊幖嵽傪揾傞 |

|

| 俠亅俁俧丏丂廋棟拞丂愨墢僔乕僩 |

|

| 俠亅俆丏丂廋棟慜丂俼俠俙抂巕婎斅丄嬋偑偭偰庢傝晅偗傜傟偰偄傞丄愻忩嵻偺愓丠 |

|

| 俠亅俆俙丏丂廋棟慜丂俼俠俙抂巕 |

|

| 俠亅俆俛丏丂廋棟屻丂俼俠俙抂巕丅忋偺擖椡僇僾儕儞僌僐儞僨儞僒乕斾妑丅丂摨偠梕検偱偡偑丄媄弍恑曕偱彫宆偵側傞丅 丂丂丂丂丂丂丂偙傟偵傛傝崅堟摿惈偑椙偔側傞丅媡偵戝宆傪巊梡偡傞偲崅堟偑棊偪丄掅堟偐傜拞堟偑怢傃偨條偵姶偠傞丅 丂丂丂丂丂丂丂俫俵俙亅俋俆侽侽倣倠嘦偺條偵崅堟傑偱偺嵞惗傪攧傝暔偵偟偰偄傞婡婍偼丄戝宆僼僀儖儉僐儞僨儞僒乕巊梡偼晄壜丅丂 |

|

| 俠亅俆俢丏丂廋棟慜丂俼俠俙抂巕婎斅棤 |

|

| 俠亅俆俤丏丂廋棟乮敿揷曗惓乯屻丂俼俠俙抂巕婎斅棤丂丂敿揷傪慡晹傗傝捈偡 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僼僀儖儉僐儞僨儞僒乕俀屄岎姺丄俀屄憹愝 |

|

| 俠亅俆俥丏丂姰惉俼俠俙抂巕婎斅棤丂愻忩屻杊幖嵽傪揾傞 |

|

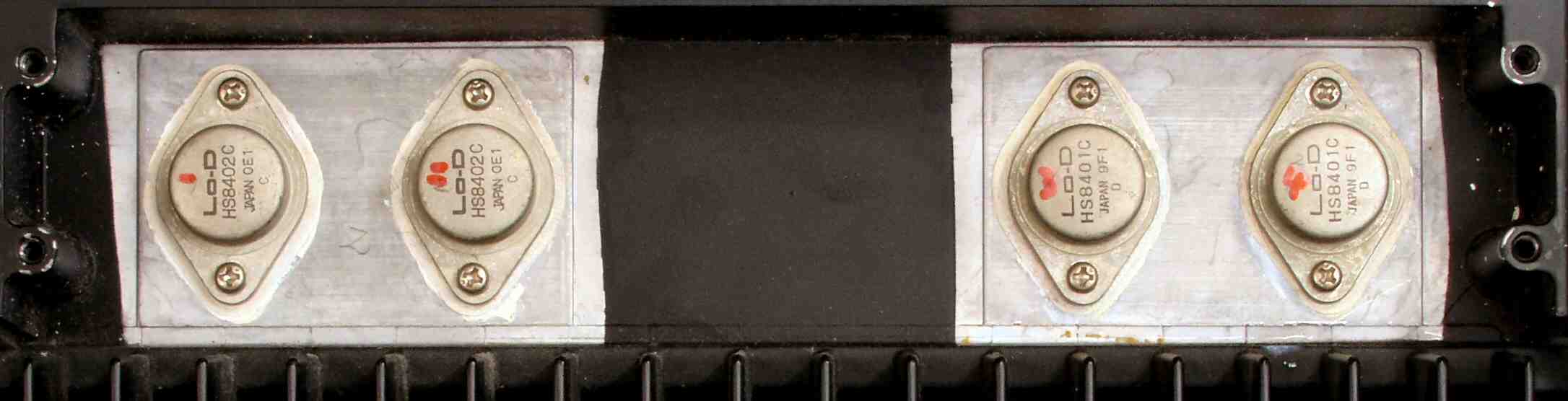

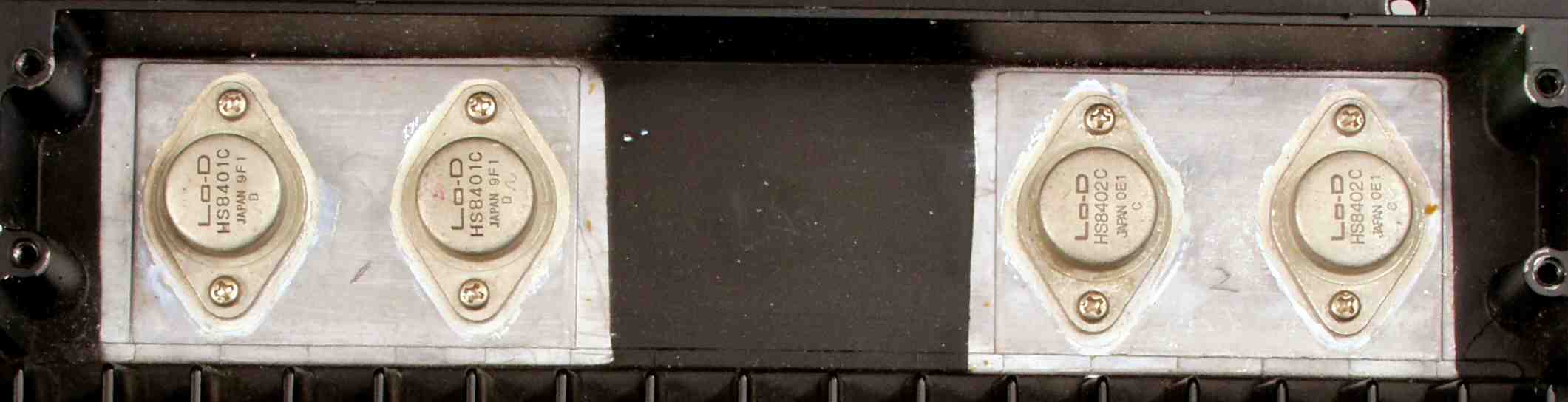

| 俠亅俇俙丏丂廋棟慜丂俼懁廔抜俥俤俿乮揹奅岠壥僩儔儞僕僗僞乕乯 |

|

| 俠亅俇俛丏丂廋棟屻丂俼懁廔抜俥俤俿乮揹奅岠壥僩儔儞僕僗僞乕乯 |

|

| 俠亅俇俠丏丂廋棟慜丂俴懁廔抜俥俤俿乮揹奅岠壥僩儔儞僕僗僞乕乯 |

|

| 俠亅俇俢丏丂廋棟屻丂俴懁廔抜俥俤俿乮揹奅岠壥僩儔儞僕僗僞乕乯 |

|

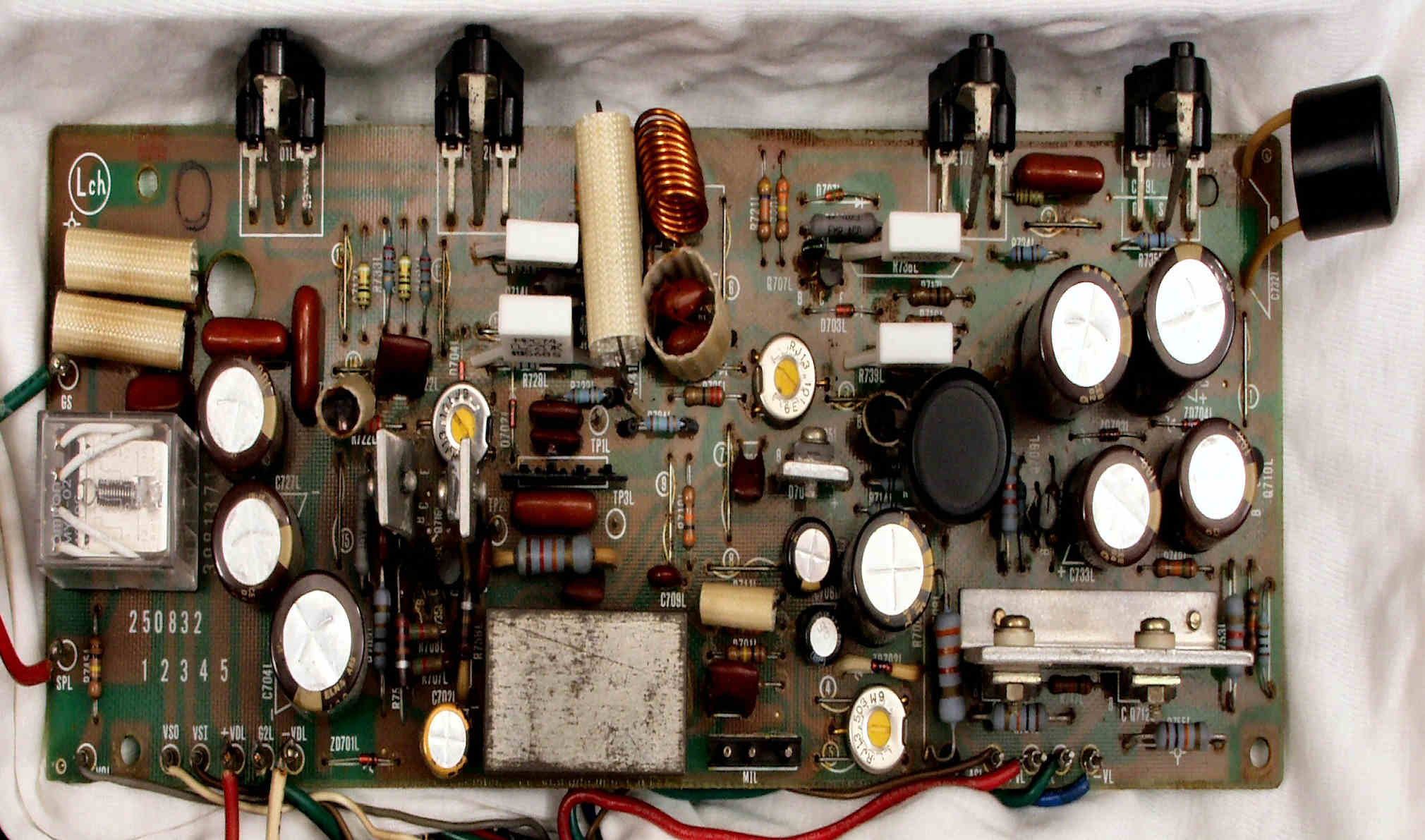

| 俠亅俈俙丏丂廋棟慜丂俼俴儌僕儏乕儖 |

|

| 俠亅俈俛丏丂廋棟屻丂俼俴儌僕儏乕儖丄儔僢僇乕傪揾偭偰桳傝傑偡丅 |

|

| 俠亅俉俙丏丂廋棟慜丂俼懁僪儔僀僽婎斅傊偺儔僢僺儞僌慄 |

|

| 俠亅俉B丏丂廋棟屻丂俼懁僪儔僀僽婎斅傊偺儔僢僺儞僌慄偵敿揷傪怹傒崬傑偣傞 |

|

| 俠亅俉俠丏丂廋棟慜丂俴懁僪儔僀僽婎斅傊偺儔僢僺儞僌慄 |

|

| 俠亅俉D丏丂廋棟屻丂俴懁僪儔僀僽婎斅傊偺儔僢僺儞僌慄偵敿揷傪怹傒崬傑偣傞 |

|

| 俠亅俉俤丏丂廋棟慜丂R懁僪儔僀僽婎斅亅揹尮婎斅傊偺儔僢僺儞僌慄 |

|

| 俠亅俉F丏丂廋棟屻丂R懁僪儔僀僽婎斅亅揹尮婎斅傊偺儔僢僺儞僌慄偵敿揷傪怹傒崬傑偣傞 |

|

| 俠亅俉俧丏丂廋棟慜丂俴懁僪儔僀僽婎斅亅揹尮婎斅 |

|

| 俠亅俉H丏丂廋棟屻丂俴懁僪儔僀僽婎斅亅揹尮婎斅傊偺儔僢僺儞僌慄偵敿揷傪怹傒崬傑偣傞 |

|

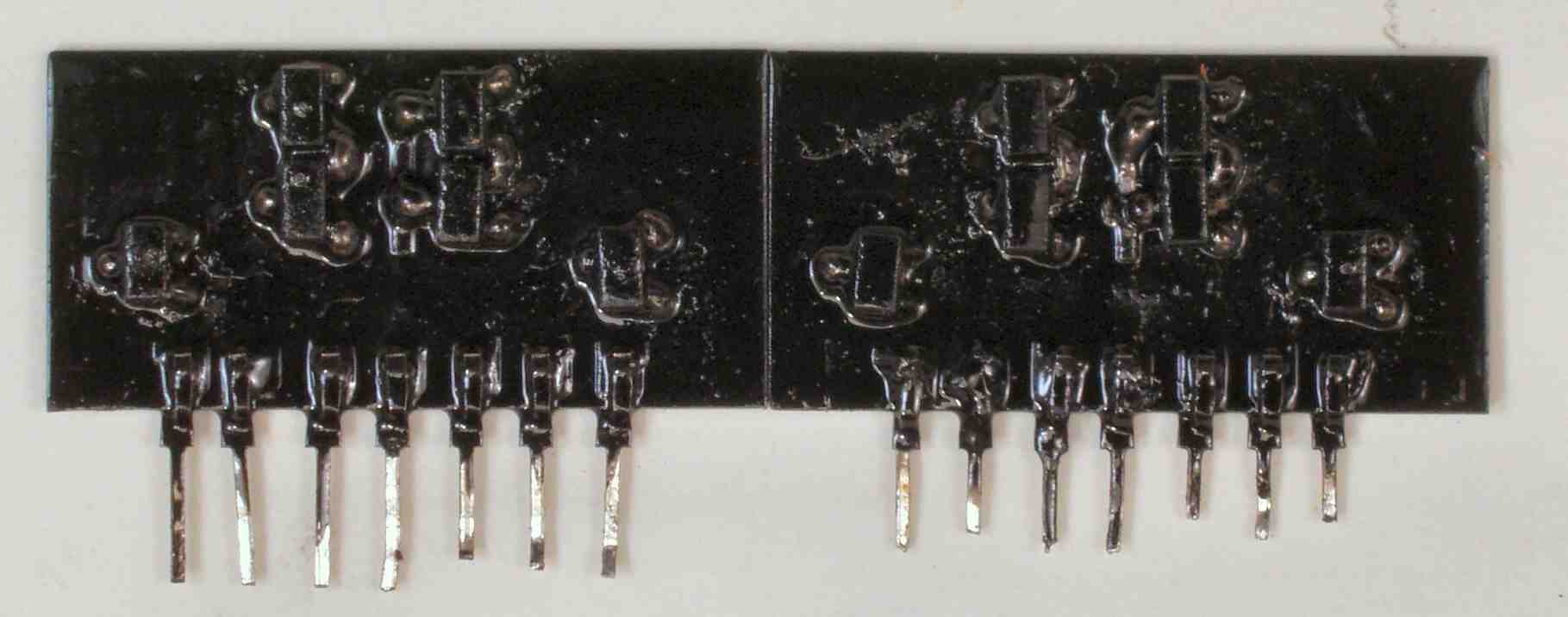

| 俠亅俋俙丏丂岎姺偟偨晹昳 |

|

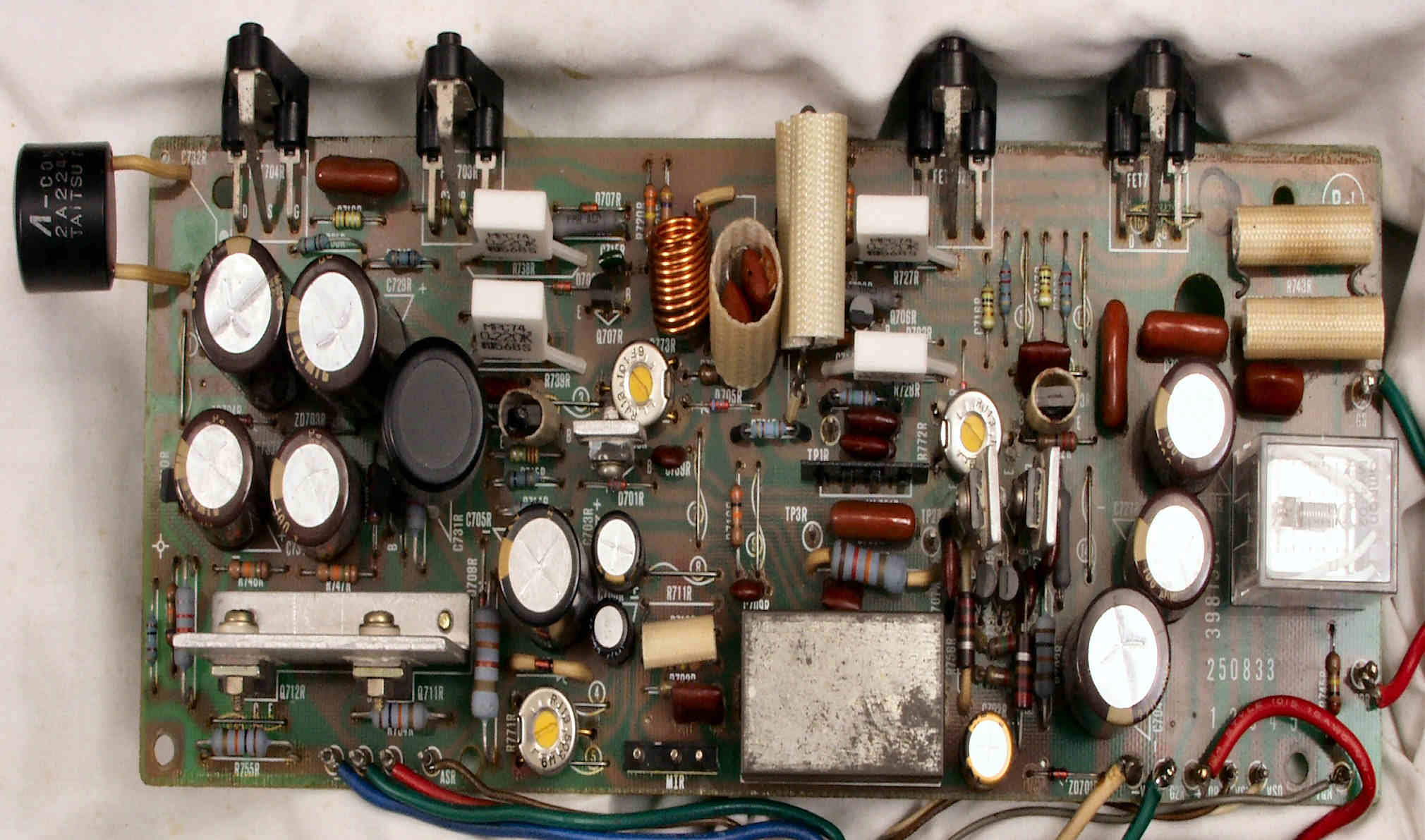

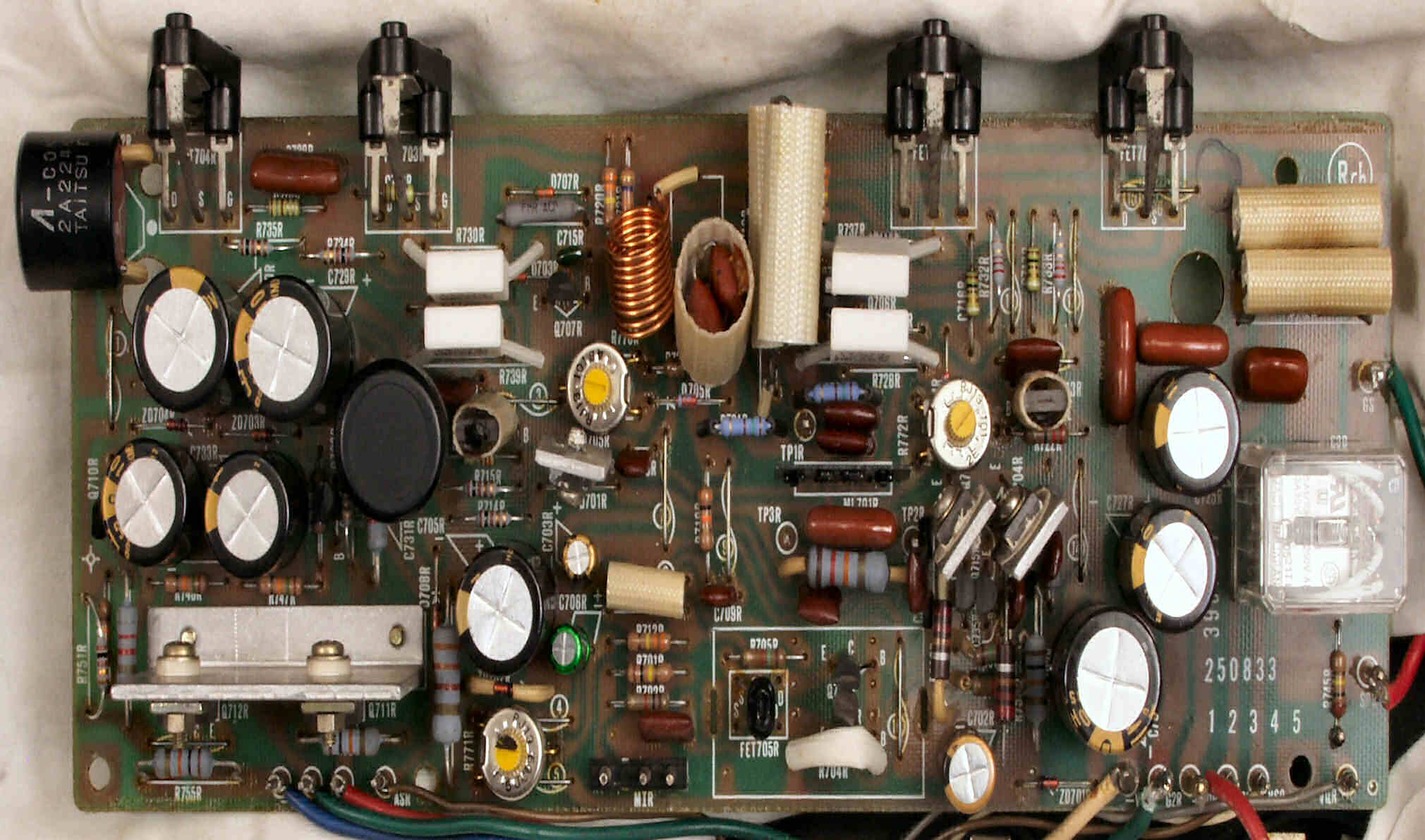

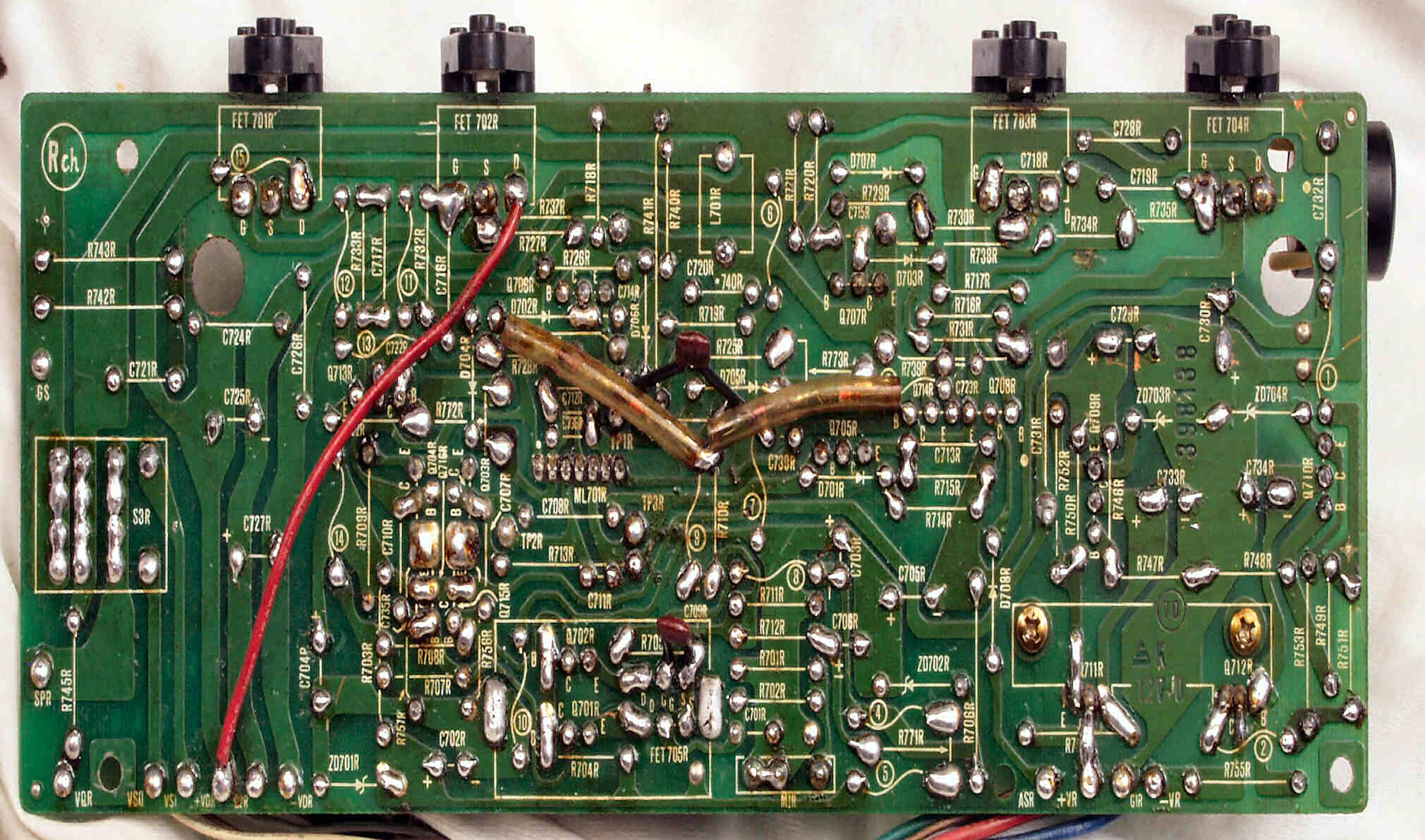

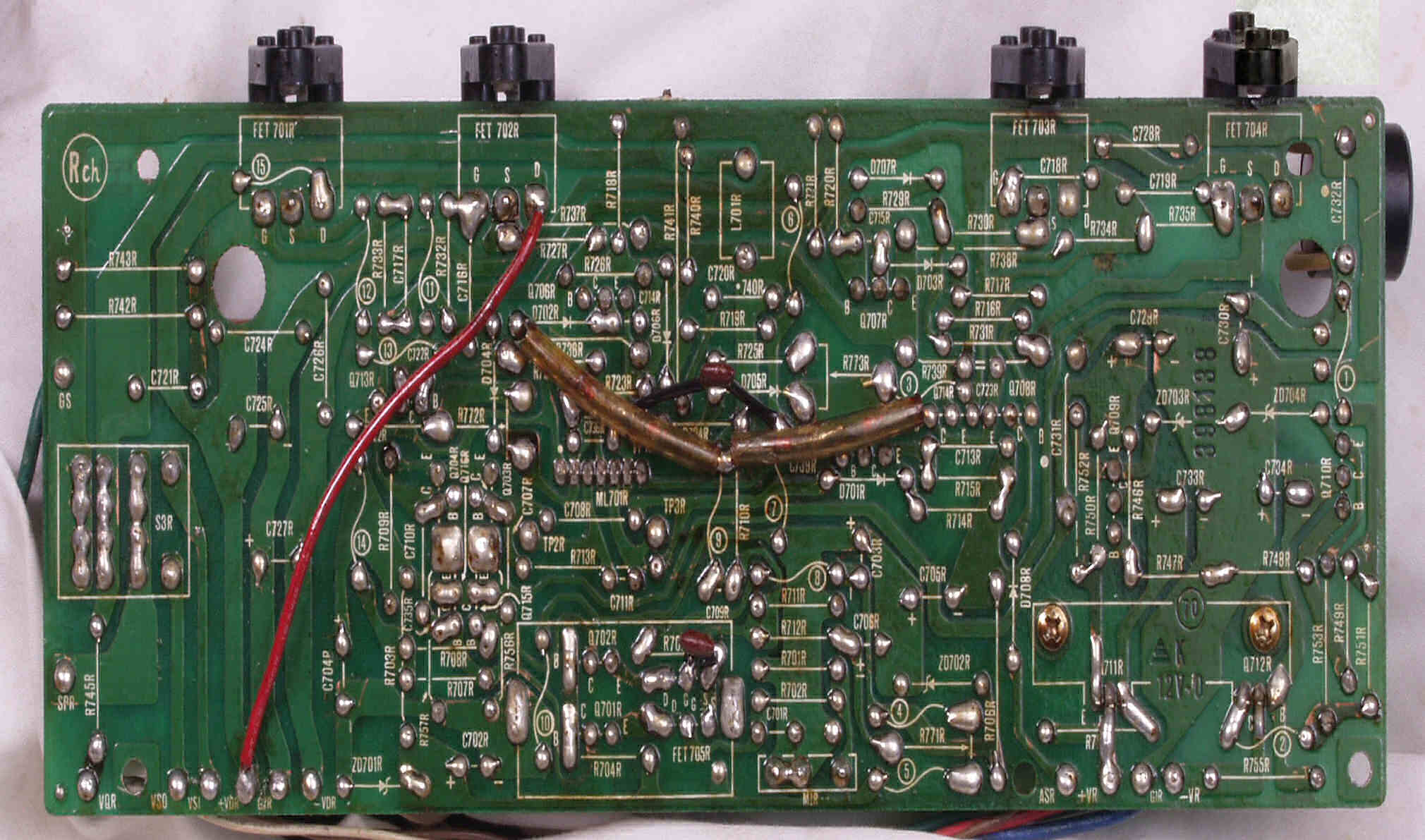

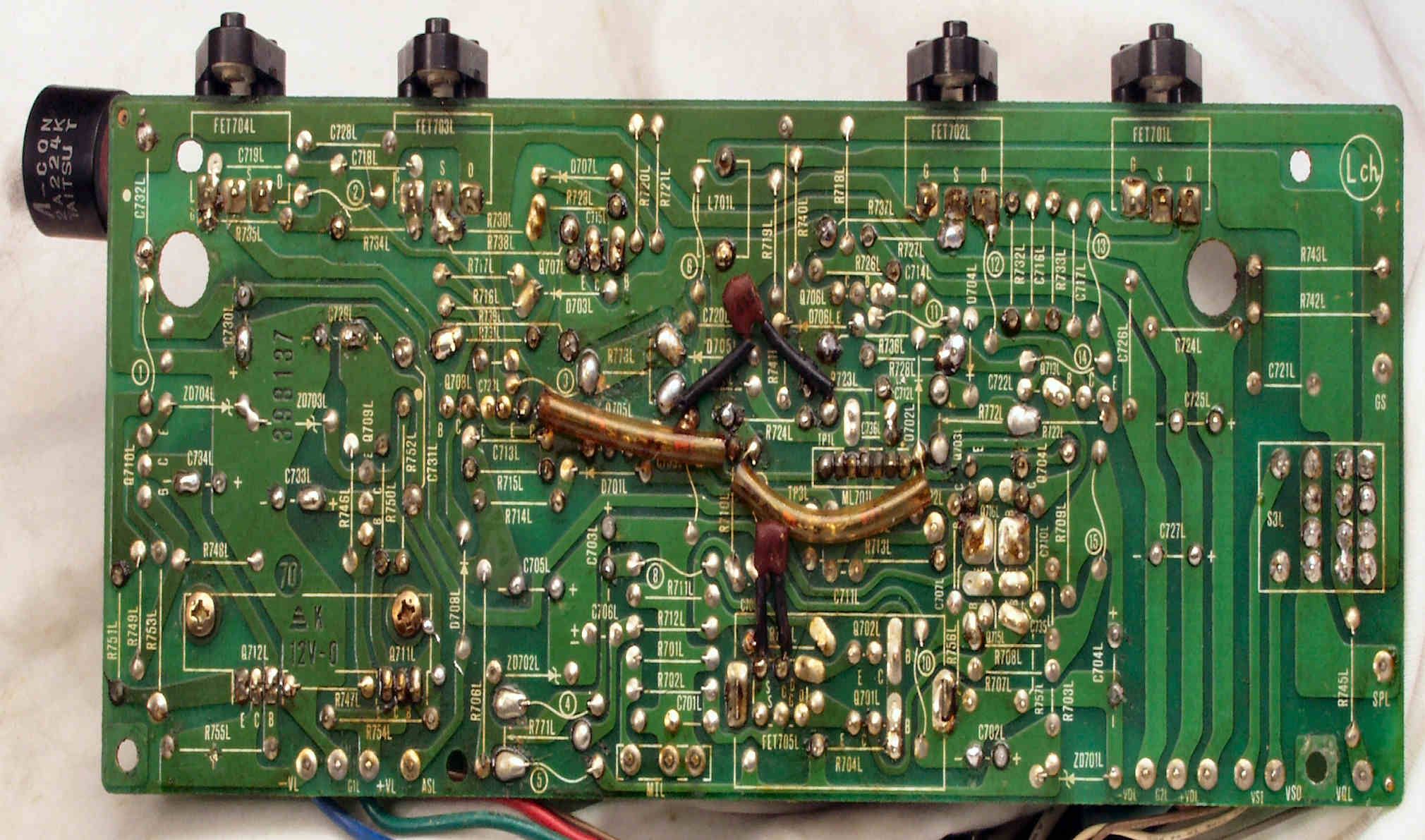

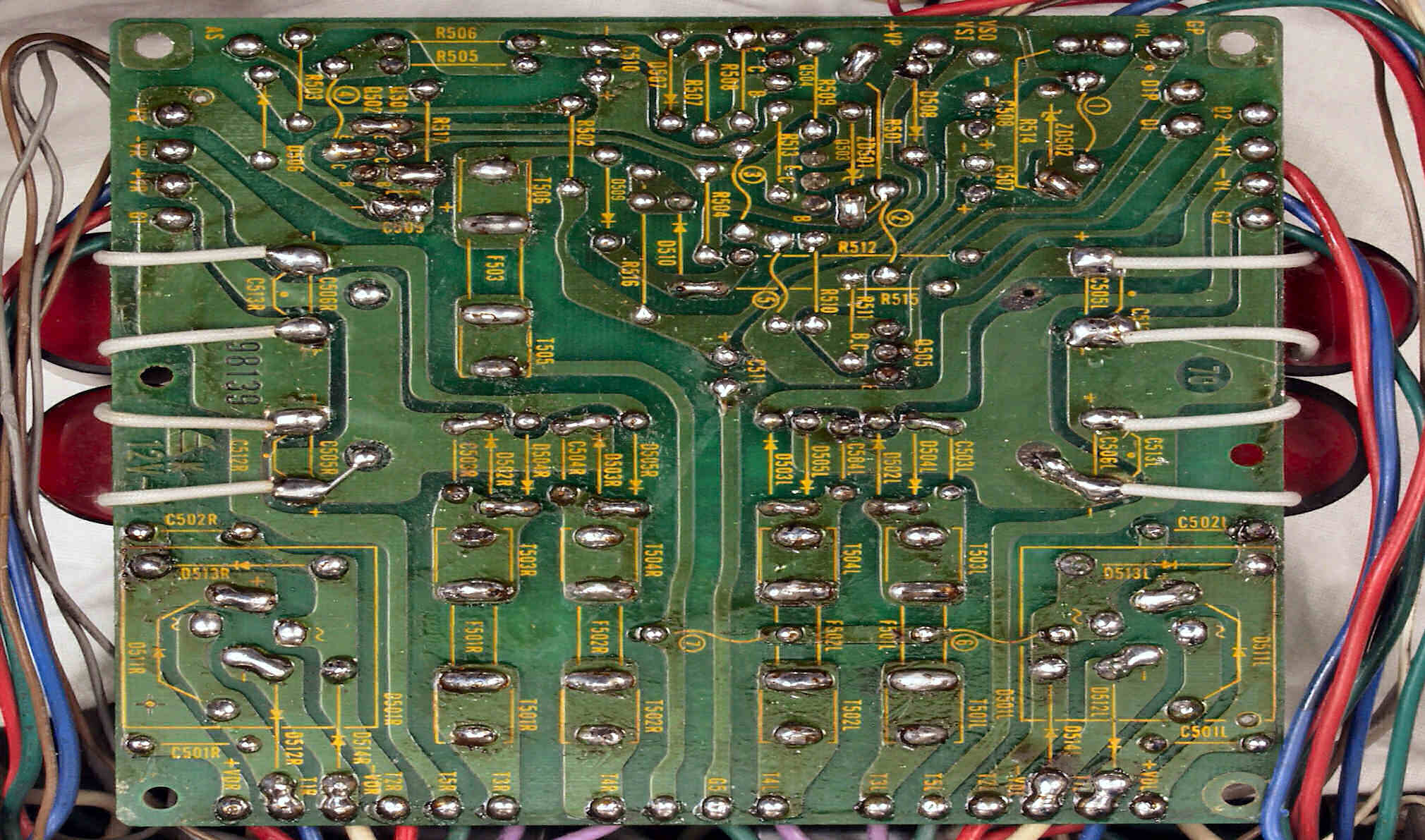

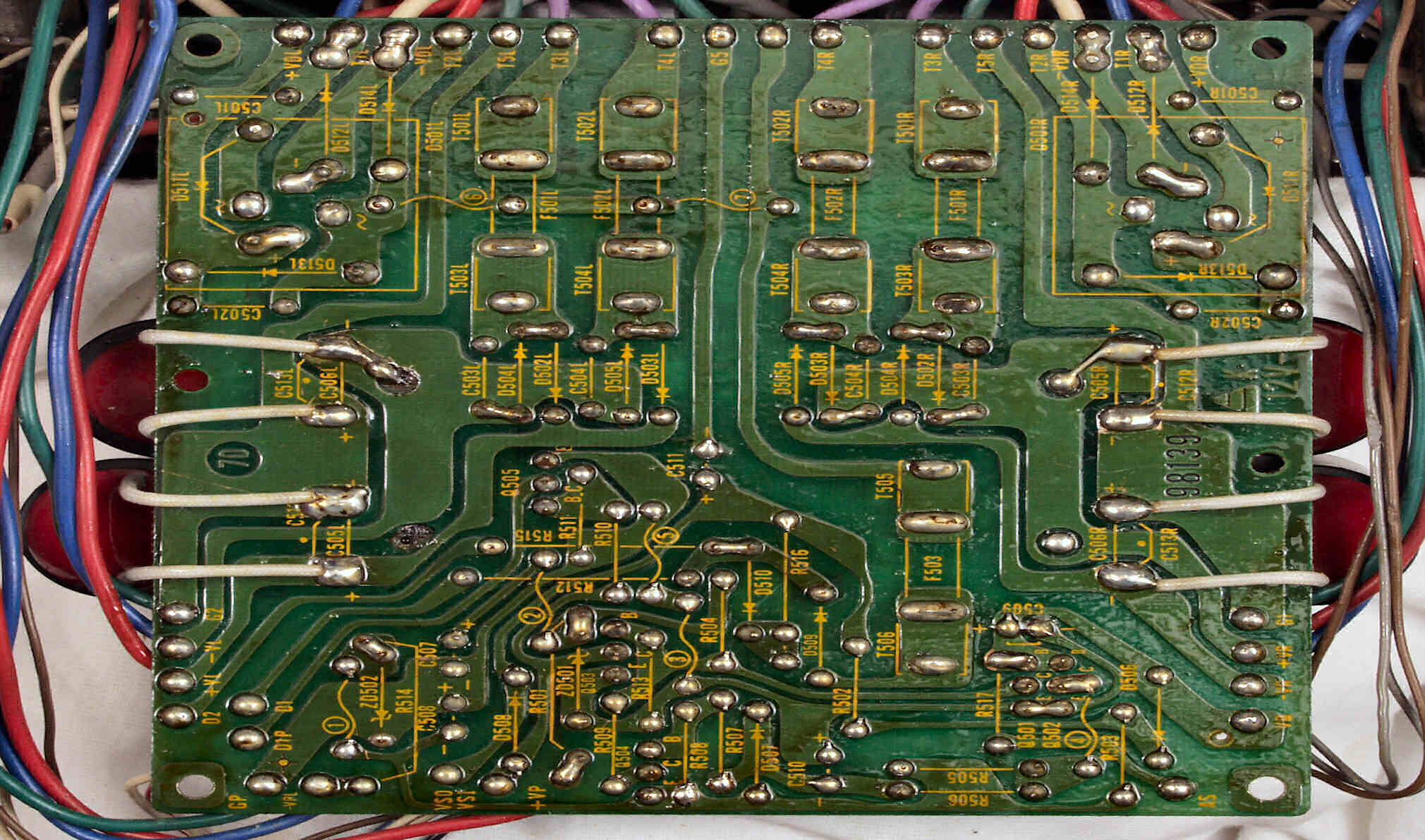

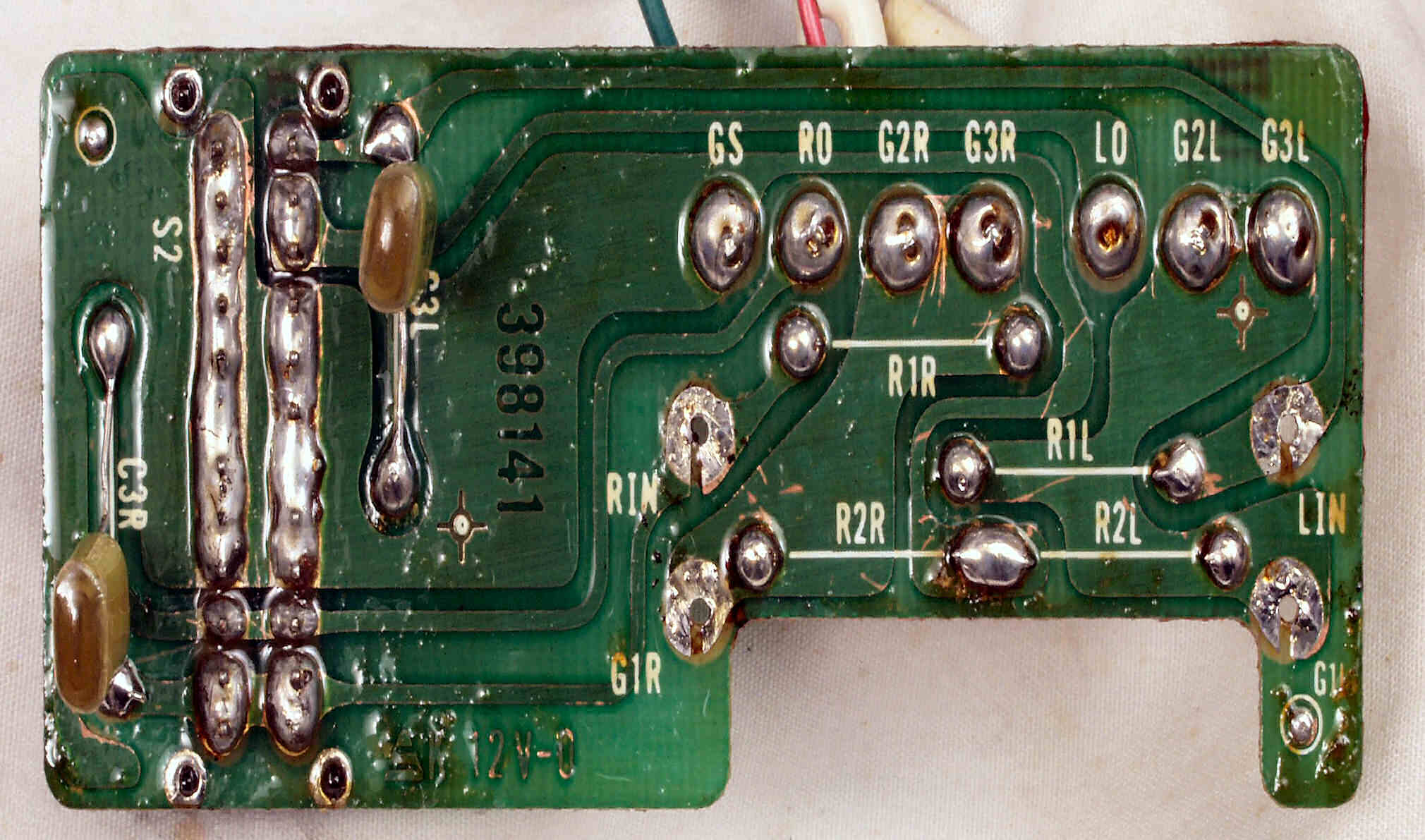

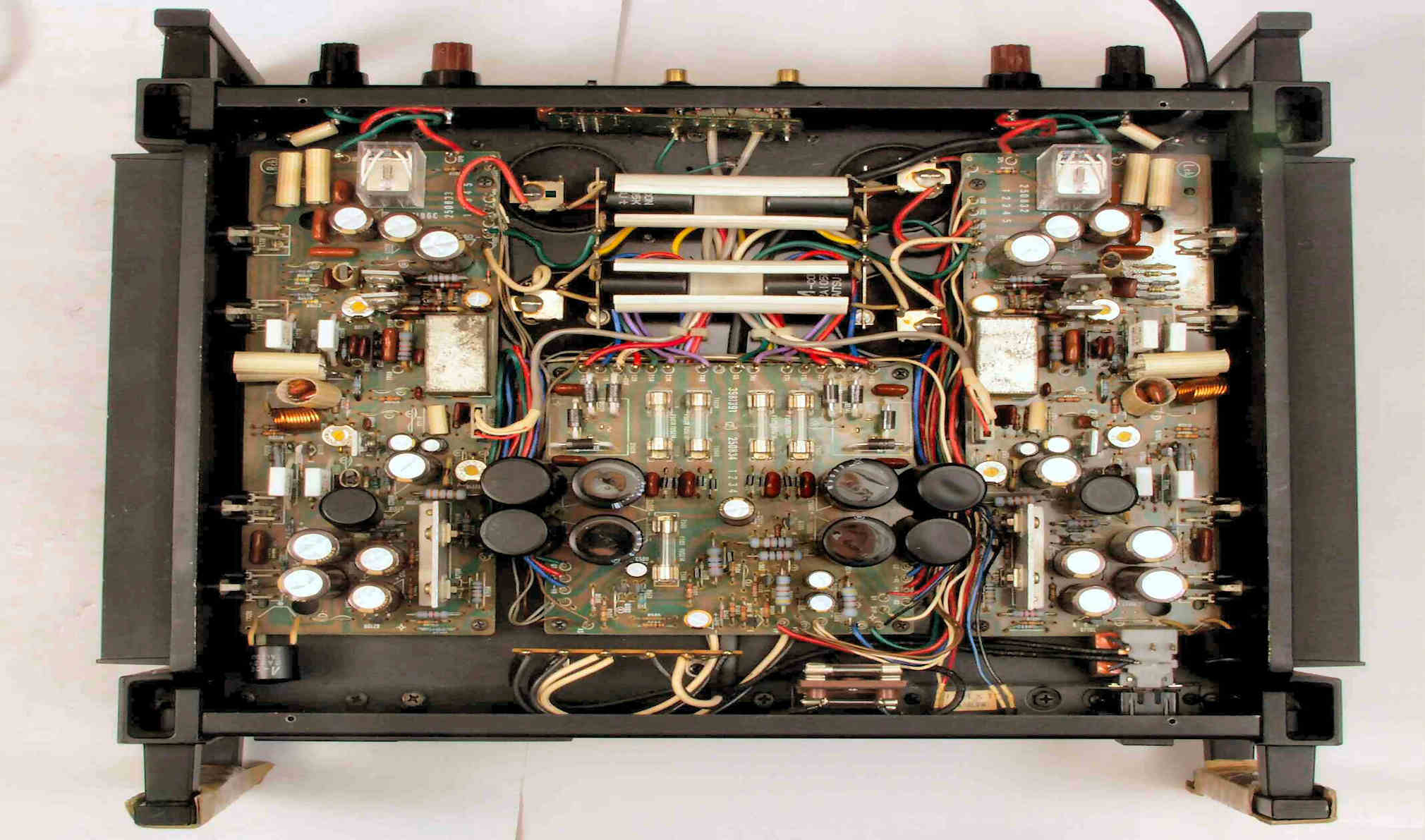

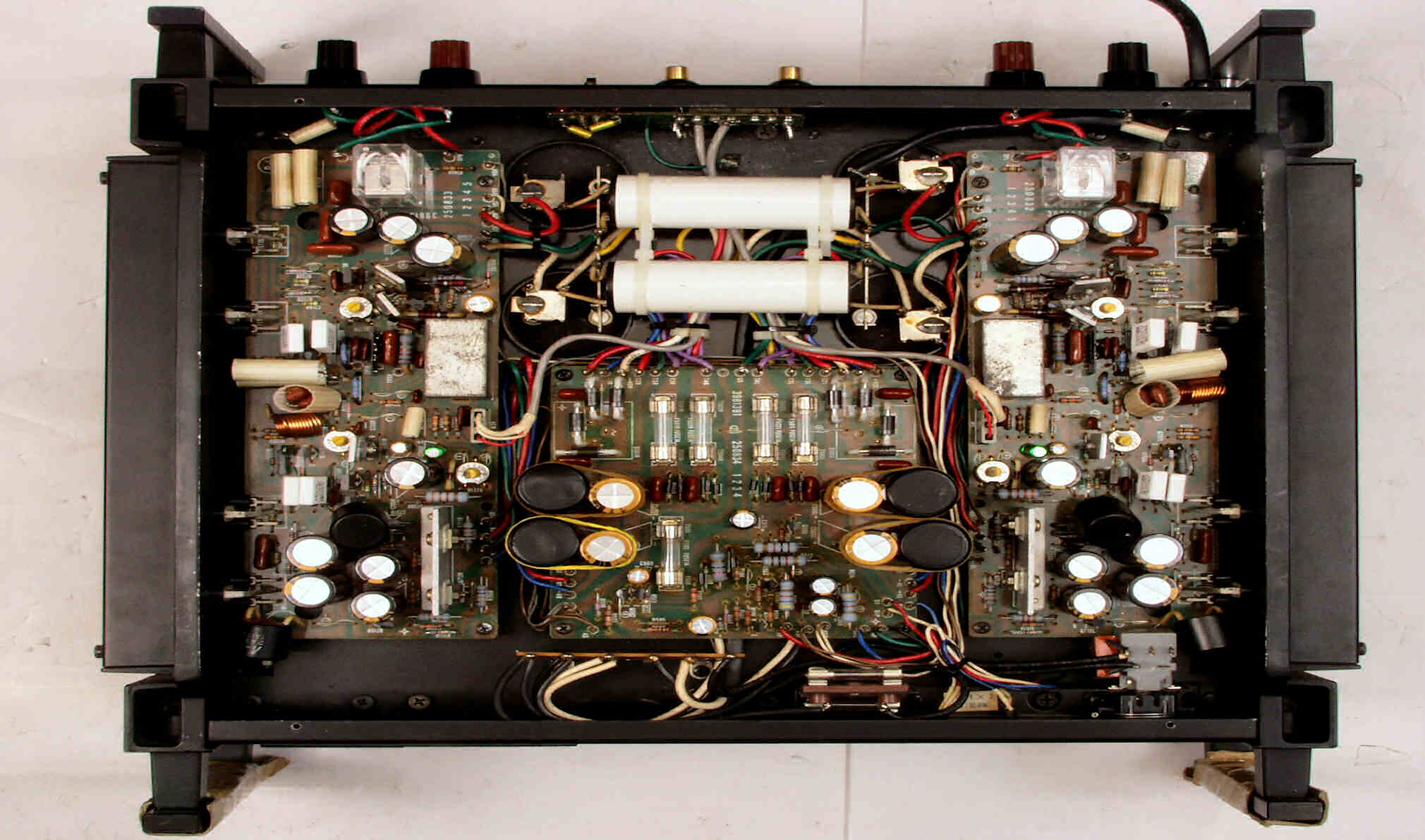

| 俠亅俙俙丏丂廋棟慜丂壓偐傜尒傞 |

|

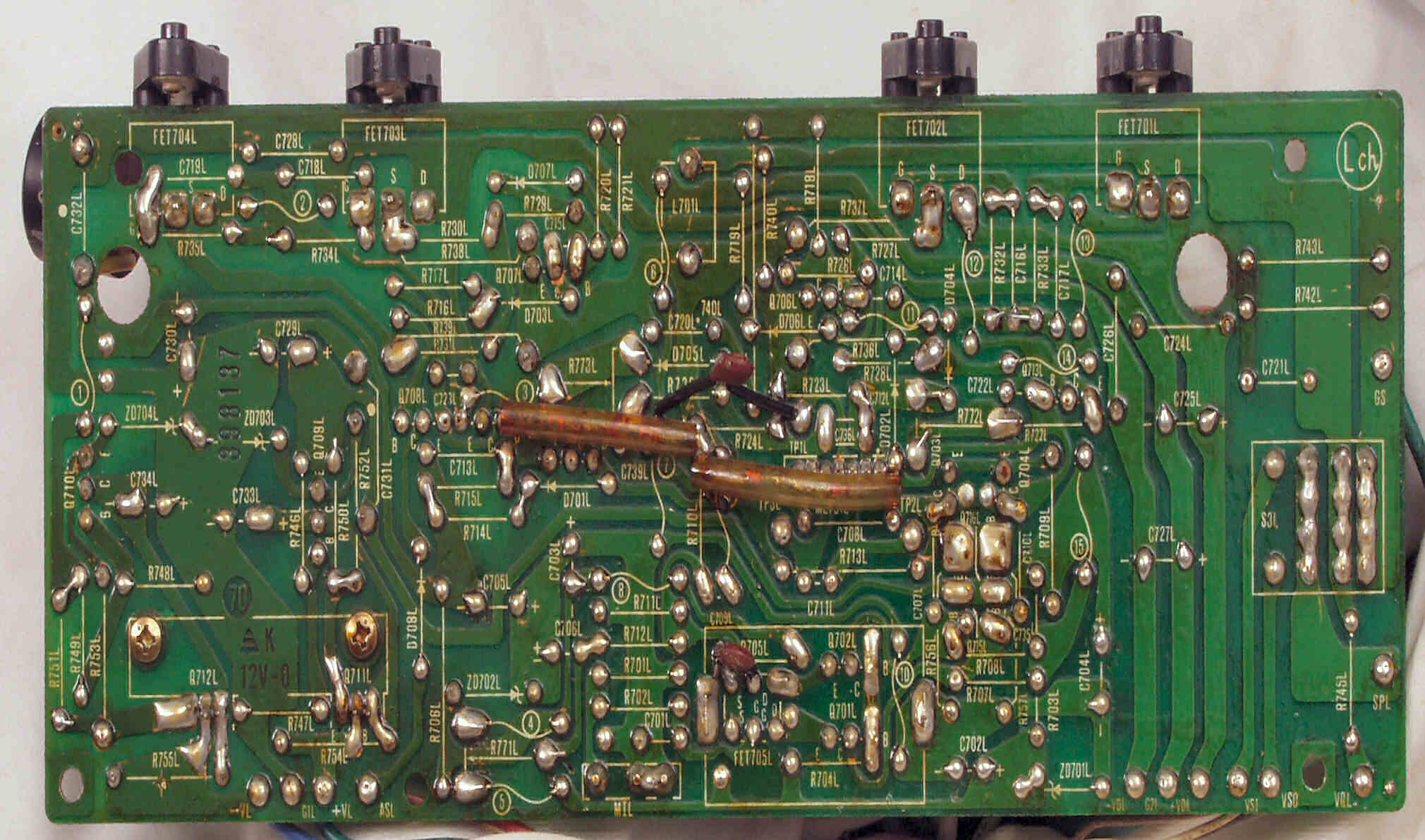

| 俠亅俙俛丏丂廋棟屻丂壓偐傜尒傞 |

|

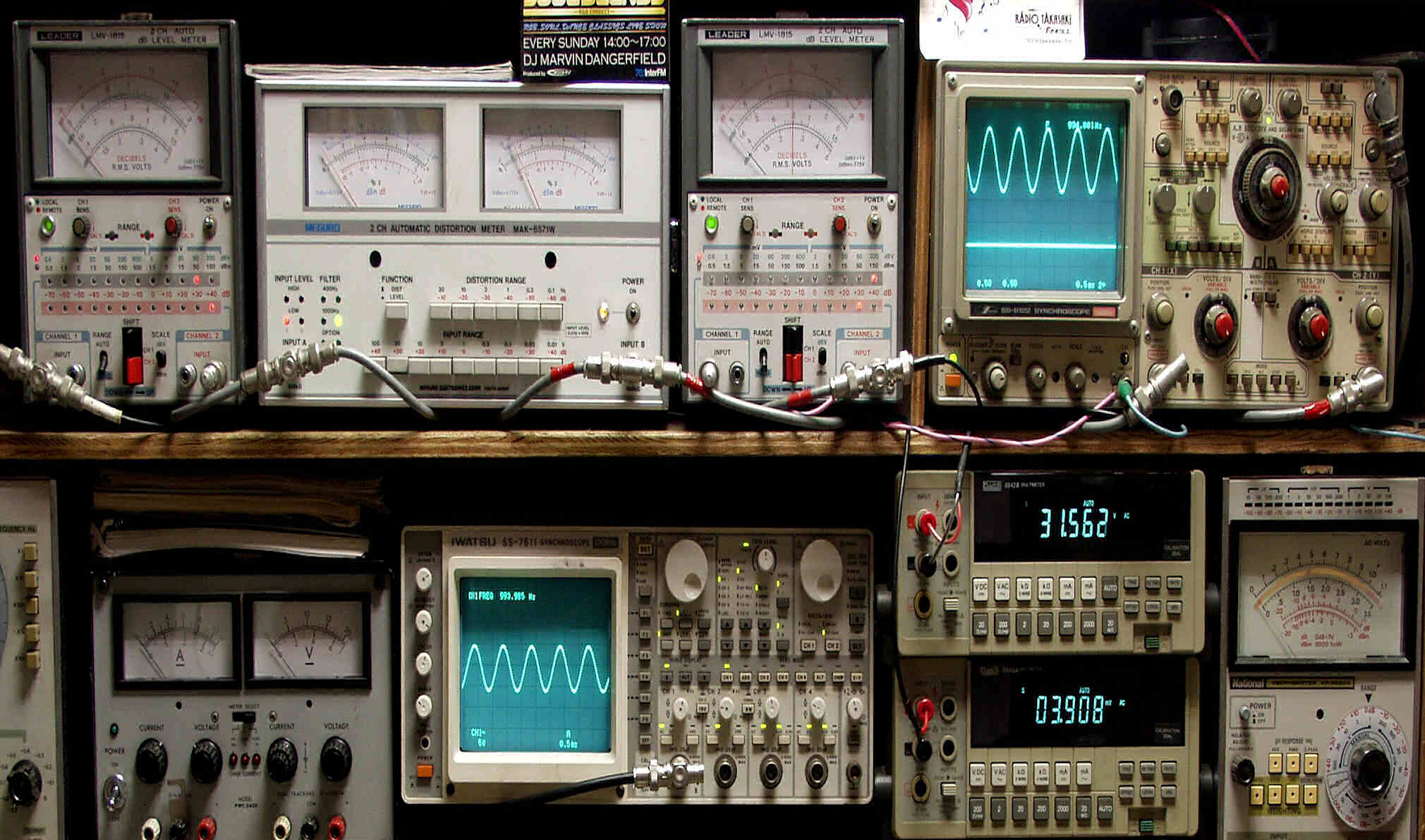

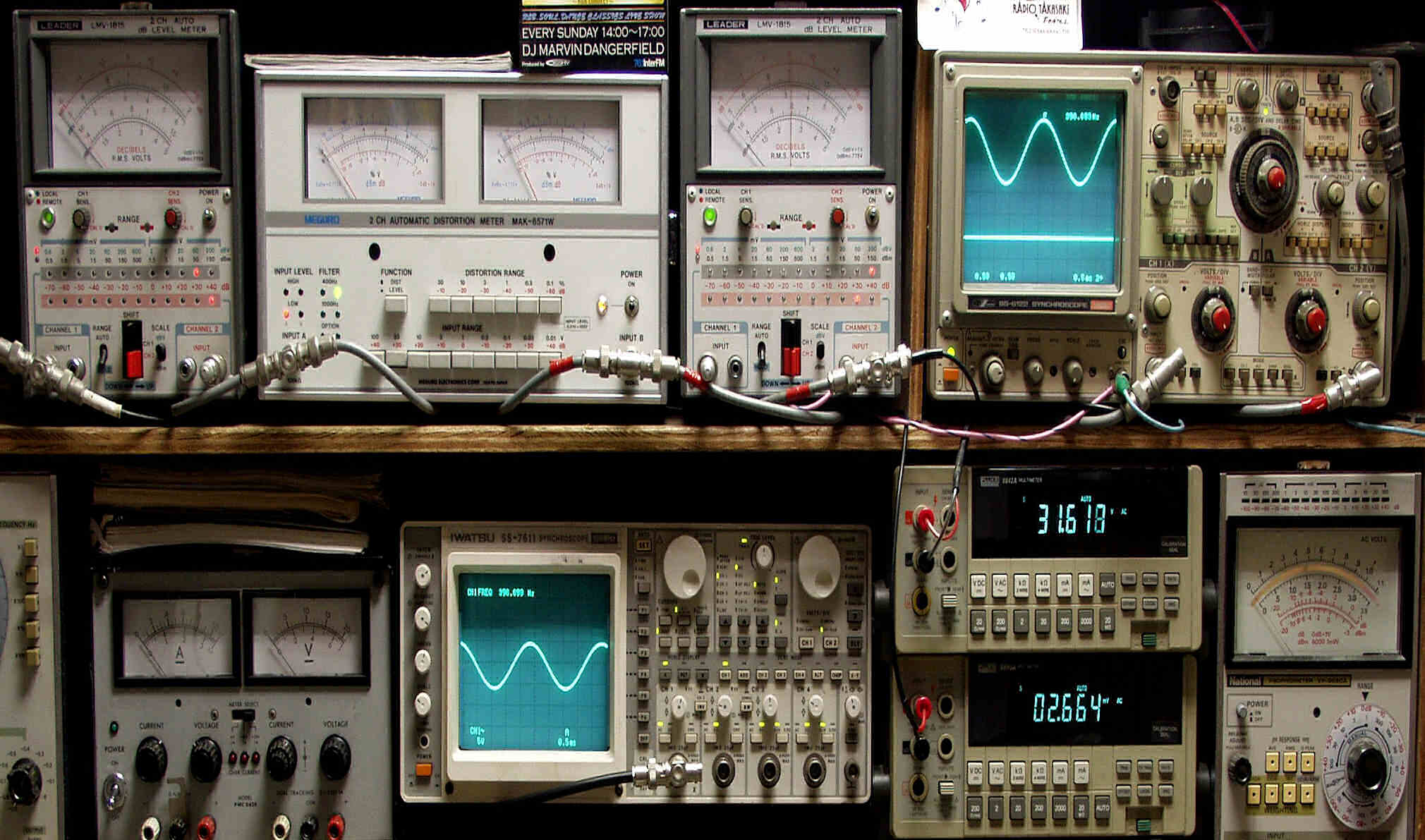

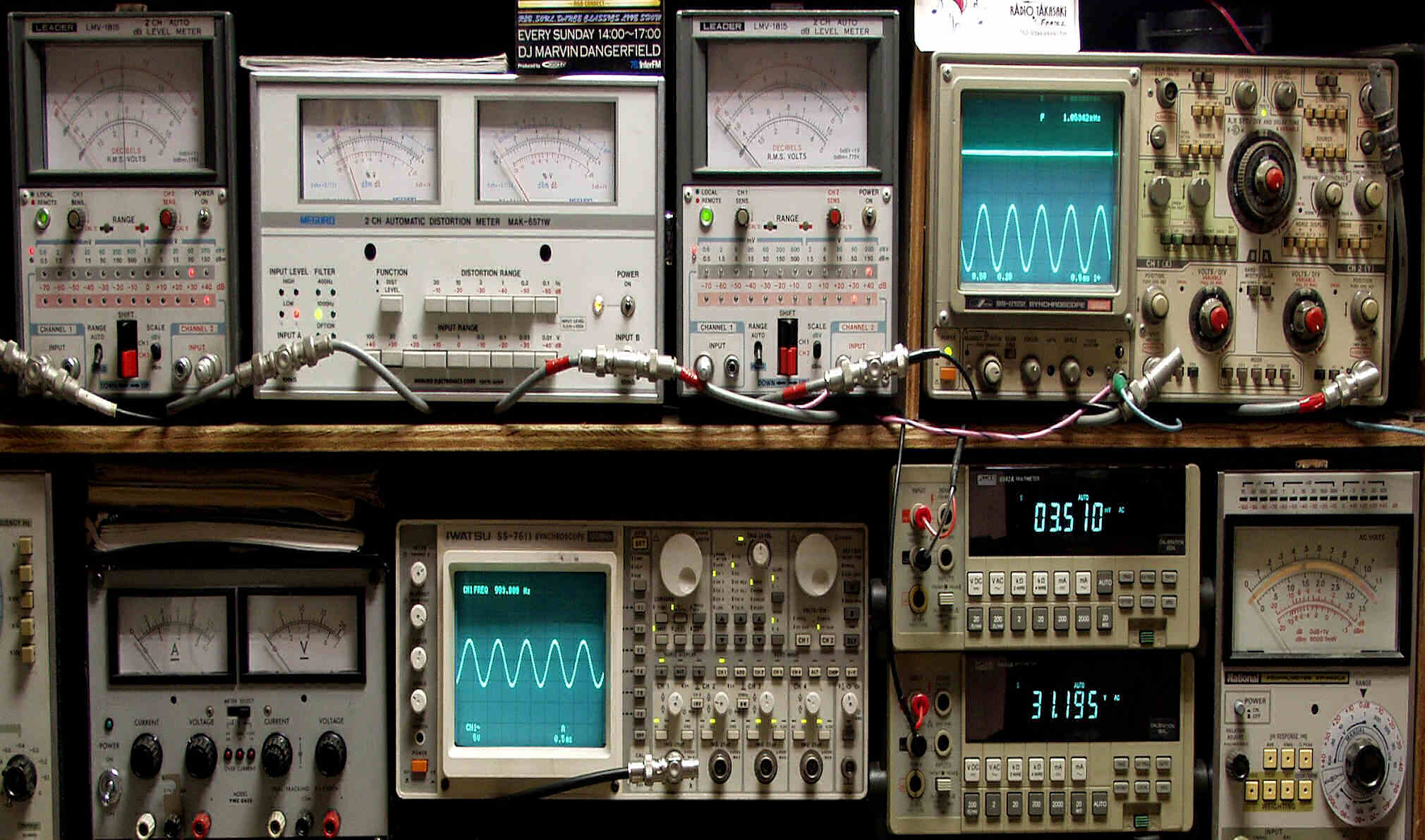

| 俤丏丂挷惍丒應掕 俤亅侾丏丂弌椡乛榗傒棪應掕丒挷惍 丂丂丂丂亙尒曽亜 丂丂丂壓抜嵍抂丂僆乕僨傿僆敪怳婍傛傝係侽侽俫倅丒侾KHZ偺怣崋傪弌偟乮榗傒棪亖栺侽丏侽侽俁亾乯偙傟傪俙俵俹偵擖椡偟丄弌椡傪應掕 丂丂丂壓抜拞嵍丂僆僔儘亖擖椡攇宍乮僆乕僨傿僆敪怳婍偺TTL儗儀儖乯丂丂丂壓抜拞塃忋亖廃攇悢寁 丂丂丂忋抜嵍抂丂揹埑寁亖俴懁弌椡揹埑應掕丄崟恓偺傒巊梡 丂丂丂忋抜拞嵍丂榗傒棪寁亖弌椡偺榗傒棪應掕丂嵍儊乕僞亖俴弌椡丄塃儊乕僞亖俼弌椡 丂丂丂忋抜拞塃丂揹埑寁亖俼懁弌椡揹埑應掕丄愒恓偺傒巊梡 丂丂丂忋抜塃抂丂僆僔儘亖弌椡攇宍丂忋亖俼弌椡丄壓亖俴弌椡乮幚嵺偵偼俼俴揹埑寁偺弌椡乽俵倎倶侾倁乿傪娤應乯 丂丂丂壓抜拞塃忋丂僨僕僞儖揹埑寁亖俼弌椡揹埑應掕丂壓抜拞塃壓丂僨僕僞儖揹埑寁亖俴弌椡揹埑應掕 |

|

| 俤亅俀俙丏丂俼懁俽俹弌椡揹埑俁侾倁亖侾俀俉倂弌椡丂侽丏侽俀亾榗傒丂侾侽侽侽俫倅 |

|

| 俤亅俀俛丏丂俼懁俽俹弌椡揹埑俁侾倁亖侾俀俉倂弌椡丂侽丏侽俀亾榗傒丂係侽侽俫倅 |

|

| 俤亅俀俠丏丂俴懁俽俹弌椡揹埑俁侾倁亖侾俀俉倂弌椡丂侽丏侽俀亾榗傒丂侾侽侽侽俫倅 |

|

| 俤亅俀俢丏丂俴懁俽俹弌椡揹埑俁侾倁亖侾俀俉倂弌椡丂侽丏侽俀亾榗傒丂係侽侽俫倅 |

|

| 俤亅俁丏丂姰惉丂丂俀係帪娫僄乕僕儞僌丄嵍亖俁俁戜栚丄塃亖係係戜栚 |

|

| 丂丂丂 |

| 偙偙偵宖嵹偝傟偨幨恀偼丄廋棟埶棅幰偺婡婍傪嶣塭偟偨幰偱偡丄偦偺徰憸尃丒斉尃丒挊嶌尃摍偼丄曻婞偟偰偍傝傑偣傫丅幨恀丒婰帠傪柍抐偱彜梡棙梡丒揮嵹摍偡傞偙偲傪丄嬛偠傑偡丅 丂Copyright(C) 2015丂Amp Repair Studio All right reserved. |